Die am 6. Mai 1882 in Stuttgart geborene Julie Weil, geb. Gutmann, eine Schwester des Arztes Robert Gutmann, der ebenfalls ein Opfer der Nationalsozialisten wurde, hatte ihren letzten frei gewählten Wohnsitz in der Fideliostraße 15 in Stuttgart-Degerloch, wo am 29. April 2006 ein Stolperstein für sie gesetzt wurde.

Die am 6. Mai 1882 in Stuttgart geborene Julie Weil, geb. Gutmann, eine Schwester des Arztes Robert Gutmann, der ebenfalls ein Opfer der Nationalsozialisten wurde, hatte ihren letzten frei gewählten Wohnsitz in der Fideliostraße 15 in Stuttgart-Degerloch, wo am 29. April 2006 ein Stolperstein für sie gesetzt wurde.

Sie war die Witwe des Staatsanwalts Ludwig Weil, der als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte und schon nach wenigen Tagen gefallen war. Im Nachruf seiner Offiziere heißt es: „Heute starb den Heldentod für König und Vaterland der Vizewachtmeister Ludwig Weil, K. Staatsanwalt. Wir betrauern in ihm einen treuen, lieben und vornehmen Kameraden. – 8. September 1914, Offizierskorps Ersatz-Abt. Feldast. Regts. 13.“

Noch zwanzig Jahre später, also schon mitten in der Nazi-Zeit, schrieb das Württembergische Justizministerium an seinen Sohn Heinz Weil von ihm als einem „im Weltkrieg gefallenen Staatsbeamten, der auch als solcher seine Pflicht stets erfüllt hat“. Sicher auch deshalb wollte Julie Weil zu lange nicht glauben, dass ihr Leben in Deutschland gefährdet ist und wollte nicht emigrieren. Nach dem Tod ihres Mannes wohnte Julie Weil mit ihrem einzigen Sohn Heinz bis 1928 in der Arminstraße, dann in der Neuen Weinsteige 45, 1935 zogen sie in die Seestraße, in die heutige Fideliostraße 15.

Heinz Weil besuchte das Karls-Gymnasium, wie einst sein Onkel Robert Gutmann. Er konnte zwar noch Jura studieren. Als er sich aber im Oktober 1935 zur Prüfung anmeldete, wurde ihm schon mitgeteilt, dass er nicht zum Referendar bestellt und in den Vorbereitungsdienst aufgenommen würde. Im März 1938 emigrierte er nach Frankreich. Seine Mutter begleitete ihn zum Stuttgarter Bahnhof, wie sie 1914 ihren Ehemann begleitet hatte. Und wieder wurde es ein Abschied für immer. Allerdings hatte sie mit ihrem Sohn bis kurz vor ihrer Deportation noch Briefkontakt über eine befreundete Familie Fritzel in der Schweiz.

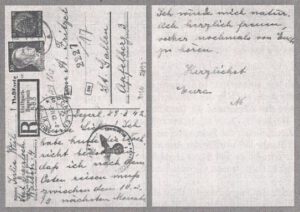

Die letzten drei Postkarten brachte ihr Sohn, der nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrte, wieder mit. Sie sind in dem Buch „Stuttgarter Stolpersteine auf Seite 131/132“ abgedruckt. Heinz Weil war zuletzt Präsident des Landgerichts Ellwangen. Nach seiner Pensionierung schrieb er das Buch: „Am Rande des Strudels – Erinnerungen 1913 bis 1983“. Er starb 1998. Seine Witwe, seine beiden Töchter, ein Enkel und zwei Urenkelinnen leben in Deutschland. Seine Witwe, die ihren Ehemann erst 1947 in Deutschland kennen lernte und deshalb ihre Schwiegermutter nicht mehr persönlich kannte, besitzt neben den erwähnten Originalpostkarten auch die Abschrift des ganzen Neuen Testamentes, das die Anthroposophin Julie Weil zur eigenen Ablenkung und Beruhigung in Handschrift abschrieb, als sie ab 1941 in der Waldstraße 4 in Stuttgart-Degerloch wohnen musste.

Die letzten drei Postkarten brachte ihr Sohn, der nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrte, wieder mit. Sie sind in dem Buch „Stuttgarter Stolpersteine auf Seite 131/132“ abgedruckt. Heinz Weil war zuletzt Präsident des Landgerichts Ellwangen. Nach seiner Pensionierung schrieb er das Buch: „Am Rande des Strudels – Erinnerungen 1913 bis 1983“. Er starb 1998. Seine Witwe, seine beiden Töchter, ein Enkel und zwei Urenkelinnen leben in Deutschland. Seine Witwe, die ihren Ehemann erst 1947 in Deutschland kennen lernte und deshalb ihre Schwiegermutter nicht mehr persönlich kannte, besitzt neben den erwähnten Originalpostkarten auch die Abschrift des ganzen Neuen Testamentes, das die Anthroposophin Julie Weil zur eigenen Ablenkung und Beruhigung in Handschrift abschrieb, als sie ab 1941 in der Waldstraße 4 in Stuttgart-Degerloch wohnen musste.

Am 26. April 1942 wurde Julie Weil nach Izbica deportiert und später umgebracht.

Verlegung des Stolpersteins: 29. April 2006

Recherche und Text: Doris Neu, Initiative Stolpersteine Stuttgart-Fildervororte

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg,

Autobiographie ihres Sohns: Heinz Weil: Am Rande des Strudels – Erinnerungen 1913 -1983. 2. Auflage. Stuttgart 1988,

Kontakte zur Schwiegertochter, der noch lebenden Ehefrau von Dr. Heinz Weil, und Zeitzeugen.

Harald Stingele und Die AnStifter (Hrsg.): Stuttgarter Stolpersteine. Spuren vergessener Nachbarn. Ein Kunstprojekt füllt Gedächtnislücken. Filderstadt 2006, zum Judenhaus Waldstr. 4, S. 128