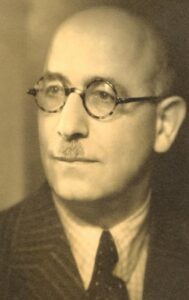

Isidor Löwenstein, geb. 10.4.1886 in Rexingen, als eines von acht Kindern von Salomon und Berta Löwenstein, heiratete Lore Levy, geb. 7.1.1892.

Isidor Löwenstein, geb. 10.4.1886 in Rexingen, als eines von acht Kindern von Salomon und Berta Löwenstein, heiratete Lore Levy, geb. 7.1.1892.

– Vier seiner Geschwister konnten rechtzeitig vor der Verfolgung durch die Nazis nach Amerika auswandern.

Isidor und seine Frau Lore zogen von Rexingen nach Stuttgart.

Isidor Löwenstein eröffnete in Stuttgart in der Hauptstätterstr. 88 eine Schuhgroßhandlung. Mit seinem Bruder Simon führte er eine zweite Schuhgroßhandlung in Cannstatt, Königstrasse 66. Firma Simon Löwenstein & Cie.

Simon Löwenstein und seine Frau konnten noch im November 1941 auswandern. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Besitz von Juden nicht mehr gerettet werden.

Dass ihnen so spät noch die Flucht gelang, lag wahrscheinlich daran, dass ihre Kinder schon 1938 nach Amerika ausgewandert waren.

Isidor Löwenstein und Lore, genannt „Lor“, bekamen am 11.1.1922 eine Tochter.

Isidor Löwenstein und Lore, genannt „Lor“, bekamen am 11.1.1922 eine Tochter.

Sie nannten sie Margot. Das Kind wuchs zu einem besonders lebhaften und eigenwilligen Mädchen heran, wie sich ihre angeheiratete Cousine heute noch erinnert.

Hilde Schenk, ist eine nicht jüdische Nichte von „Lor“ Löwensteins Bruder Siegfried. Sie erinnert sich an das fröhliche Leben mit dem Kreis um Siegfried. Vor allen Dingen erinnert sie sich an das gesellschaftliche Leben der jüdischen Freunde ihres Onkels in Stuttgarter Cafés.

Ab 1934 führte Isidor die Schuhhandlung in seinem Wohnhaus in der Wilhelmstrasse 14. 1940 musste das Ehepaar in eines der so genannten Stuttgarter Judenhäuser, in die Seestrasse 64, umziehen.

Das war die Folge einer Maßnahme, um die Menschen in diesen drangvoll besetzten Häusern besser kontrollieren zu können. Diese Verordnung galt ab 1939 für Juden, die nicht mehr mit „Ariern“ zusammen unter einem Dach wohnen durften. NSDAP, Stadtverwaltung und Gestapo vertrieben jüdische Bürger aus ihren bisherigen Wohnungen – und damit aus ihrer gewohnten Umgebung. –

Isidor gehörte zu den Stuttgarter Juden, die 1938 nach der damals so genannten „Reichskristallnacht“ im Konzentrationslager Dachau vorübergehend interniert wurden.

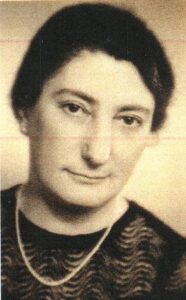

Lore, Isidor Löwenstein und seine Schwägerin

Lore, Isidor Löwenstein und seine Schwägerin

Margot besuchte die Höhere Töchterschule in Stuttgart. Anschließend ging sie nach Mannheim an das jüdische Krankenhaus, um Krankenschwester zu werden. Von der Klinik – bevor sie ihre Ausbildung abschließen konnte, im Herbst 1940 – wurde sie in das Konzentrationslager Gurs/Frankreich deportiert und von dort weiter nach Polen. Dort wurde sie ermordet.

Margots Eltern übergaben den Eltern von Hilde Schenk die Aussteuer ihrer Tochter, in der Hoffnung, dass sie mit dieser nach überstandener Terrorzeit ihren Haushalt begründen könnte.

Die Zeitzeugin Hilde Schenk konnte die Aussteuer und den Ring, den Lor Hildes Mutter in letzter Sekunde zugesteckt hatte, retten, aber Margot nicht mehr übergeben. – Oft schaut sie heute die Fotoalben mit den Bildern der vollständig ausgelöschten Familie an. Und erinnert sich an die glückliche Zeit mit ihnen.

Isidor und Lore kamen mit dem ersten Deportationszug, der vom Bahnhof Stuttgart-Nord – ausging, am 1.12.1941 nach Riga- Jungfernhof.

Dort wurden sie, wie fast alle aus diesem Deportationszug, ermordet.

Recherche und Text: Jennifer Lauxmann und Barbara Heuss-Czisch, Stolpersteininitiative Stuttgart-Mitte.

Quellen, auch der Fotos: Landesarchiv Ludwigsburg, Stadtarchiv Stuttgart.

Finanzierung der Gedenksteine:

für Isidor Löwenstein: Jürgen Loy, Stuttgart,

für Lore Löwenstein: Studenten und Studentinnen der „Hochschule der Medien“ vertreten Frau Rebekka Herschel, Stuttgart.