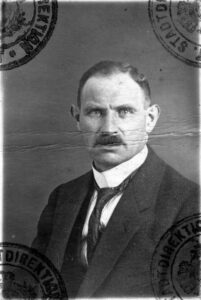

Simon Maas wurde am 1. Februar 1878 in Hemsbach geboren. Seine Eltern waren Leopold Maas, Viehhändler in Hemsbach, und Hannchen Maas, geborene Oppenheimer. Simon Maas betrieb von 1930 bis 1932 einen Textilwarengroßhandel und war danach Handelsvertreter der sächsischen Textilbranche für den Bezirk Württemberg-Baden.

Simon Maas wurde am 1. Februar 1878 in Hemsbach geboren. Seine Eltern waren Leopold Maas, Viehhändler in Hemsbach, und Hannchen Maas, geborene Oppenheimer. Simon Maas betrieb von 1930 bis 1932 einen Textilwarengroßhandel und war danach Handelsvertreter der sächsischen Textilbranche für den Bezirk Württemberg-Baden.

Jette Maas, genannt „Else“, wurde am 17. Mai 1890, in Binswangen (Kreis Wertingen) geboren. Ihre Eltern waren Bernhard Müller, Viehhändler, und Karoline Müller, geborene Sontheimer. Jette Maas war Näherin und betrieb seit 1931 ein Schneideratelier in ihrer Wohnung.

Jette Maas, genannt „Else“, wurde am 17. Mai 1890, in Binswangen (Kreis Wertingen) geboren. Ihre Eltern waren Bernhard Müller, Viehhändler, und Karoline Müller, geborene Sontheimer. Jette Maas war Näherin und betrieb seit 1931 ein Schneideratelier in ihrer Wohnung.

Die Eheleute heirateten am 7. Dezember 1911 in Mannheim. Seit 1915 hatten sie ihre Wohnung im ersten Stock der Weißenburgstraße 2B. Dort war der Mittelpunkt ihres Lebens bis zum Beginn ihrer persönlichen Verfolgung wegen ihrer jüdischen Abstammung.

Die Eheleute Maas wurden 1939 aus ihrer Wohnung vertrieben und zunächst in das Haus Büchsenstraße 107 interniert, das der jüdischen Kaufmanns-Witwe Regina Abendstern gehörte. Für die Zeit von 1940 bis 1941 wurden sie in das „Judenhaus“ Eberhardstraße 1 verlegt, wo sie mit anderen jüdischen Familien zusammengepfercht in einer Wohnung hausen mussten.

Am 1. Dezember 1941 erfolgte ihre Deportation nach Riga, wo sie – vermutlich am 26. März 1942 (Massenexekution im Wald von Bikernieki) – ermordet wurden.

Ihr Sohn Felix Maas wurde am 26. Februar 1916 hier in der Weißenburgstraße 2B geboren. Er besuchte 1922 bis 1925 die Volksschule, ab 1925 das König-Wilhelm – Gymnasium und von 1929 bis 1931 die Höhere Handelsschule für Jungen.

Felix Maas begann 1931 eine Lehre als Großkaufmann bei der Firma Sapt in Stuttgart-Untertürkheim, und von 1933 bis 1935 im Textilfach bei der Wirkerei Oskar Rothschild in Stuttgart (Nähe Zahnradbahnhof). Beide Ausbildungsverhältnisse mussten wegen seiner jüdischen Herkunft abgebrochen werden, obwohl ihm von beiden Lehrherren jeweils hervorragende Zeugnisse ausgestellt wurden.

Nach einer kurzen Übergangszeit als Sekretär bei der Zionistischen Organisation in der Friedrichstraße gelang ihm 1937 die Auswanderung über Italien nach Israel. Das hat ihm das Leben gerettet.

Recherche und Text: Gerhard Hiller, für Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd.

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg, Stadtarchiv Stuttgart.