Frau Rosen, geborene Honig, ist am 23. Juni 1870 in Mainz geboren. Ihre Eltern waren der Holzhändler Karl Honig und Mathilde Honig, geb. Mayer. Sie wohnte mit ihren Eltern in der Amoltke-Anlage 9 in Worms, bevor sie am 11. Januar 1896 Alexander Rosen, Kaufmann, geb. am 23. September 1868 in Heidelberg, auf dem Standesamt in Worms heiratete.

Mit ihrem Ehemann lebte sie seit 1913 in Stuttgart in der Neuen Weinsteige 51/1. Dort hatte ihr Mann 1913 auch ein Geschäft angemeldet für graphische Vertretungen. Alexander Rosen verstarb am 25. Oktober 1926.

Das Ehepaar hatte keine Kinder. Das Geschäft lief noch kurze Zeit auf Rosa Rosen. Sie musste aber 1930 die Löschung des Geschäftes aus dem Handelsregister vornehmen lassen. 1930 erfolgte auch der Umzug nach Degerloch in das Haus Reutlinger Straße 73.

Rosa Rosen war ohne den Erwerb ihres Mannes ohne finanzielles Einkommen. Das Haus musste aber noch abbezahlt werden. Sie hatte deshalb über Mieteinnahmen versucht, ihre Schulden zu begleichen.

In den letzten Jahren vor ihrer Zwangsevakuierung wurde ihr Haus immer mehr zu einem von den Nationalsozialisten so genannten „Judenhaus“.

1938 wohnte die Familie David hier bis zum Freitod kurz nach der Progromnacht.

Danach die Familie Zloczower. Heinrich Zloczower lebte vorher mit seiner Familie in der Hirschstraße 17, 71287 Weissach und hatte dort eine Zahnarztpraxis. Da er seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte, zog er mit seiner Frau Klara, geb. Inschir und der Tochter Edith (geb. 16. Juni 1934) zu Rosa Rosen nach Stuttgart-Degerloch. Sie wurden alle am 1. Dezember 1941 nach Riga deportiert und im März 1942 ermordet. Sie erhielten Stolpersteine in Weissach.

1941 wohnten auch die Eltern von Klara Zloczower, Markus Inschir und seine Ehefrau Anna, geb. Kopebuovski hier. Beide wurden am 26. April 1942 nach Izbica deportiert. Dort überlebte niemand die Deportation. Sie erhielten Stolpersteine an ihrem letzten selbstgewählten Wohnort in der Gerberstraße 30/II in Stuttgart.

Vor der Zwangsevakuierung wurde das Haus lt. Kaufvertrag vom 14. Januar 1942 an Walter Bossert verkauft.

Nach eidesstattlichen Erklärungen der Zeuginnen Anna Grünwald, Anna Bauer und Klara Neukirch (keine Jüdinnen) verlangte das Malermeisterehepaar Bossert, dass Rosa Rosen die Haushaltsgegenstände sofort aus dem Hause zu schaffen habe. Das war damals wegen den Transportschwierigkeiten nicht möglich. Deshalb wurde sie gezwungen, alles in den uneingezäunten Garten zu schaffen. Vieles wurde gestohlen oder ging kaputt. Die Zeuginnen gaben weiterhin an, dass das Ehepaar Bossert seinen Judenhass auch verbal an der alten, alleinstehenden Frau ausließ.

Am 01. April 1942 wurde Rosa Rosen nach Tigerfeld zwangsevakuiert, ein jüdisches Altersheim bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb. Das Ehepaar Karpeles aus Degerloch kam mit demselben Transport dorthin.

Von Tigerfeld wurde Rosa Rosen am 19. August 1942 über die zentrale Sammelstelle auf dem Killesberg in Stuttgart am 22. August 1942 nach Theresienstadt deportiert und von dort am 29. September 1942 weiter nach Treblinka. Dort wurde sie auch ermordet. Als offizielles Todesdatum wurde der 31. Dezember 1942 festgelegt.

Am 15. März 2008 wurde in der Reutlinger Straße 73 für Rosa Rosen ein Stolperstein verlegt.

Recherche und Text: Doris Neu (bis 2008), aktualisiert und ergänzt: Anne Roller-Salm, 2025, Initiative Stolpersteine Stuttgart-Fildervororte.

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg: StAL EL 350 I Bü 35999, StAL EL 402/25 Bü 665, StAL FL 300/31 III Bü 242, StAL FL 300/33 I Bü 14214.

Kreisarchiv Reutlingen, Gemeindearchiv Tigerfeld: GA Ti A 328(24); GA Ti A 329.

Abbildungen:

Rosa Rosen, Foto aus Kennkarte, ausgestellt 20.01.1939 vom Polizeipräsidium Stuttgart, Quelle: Kreisarchiv Reutlingen, Gemeindearchiv Tigerfeld, Bestand A Nr. 328-24.

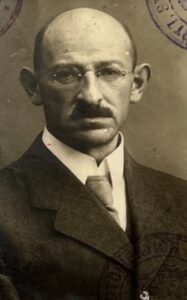

Alexander Rosen, Passfoto 1923, Quelle: StAL F 215 Bü 42.

Weitere Hinweise:

Zeichen der Erinnerung

Ortsfamilienbücher

Arolsen Archives

Adressbuch der Stadt Stuttgart