Arthur Richnowsky und Schwester Frieda. Das bekannte Gold- und Silberwarengeschäft.

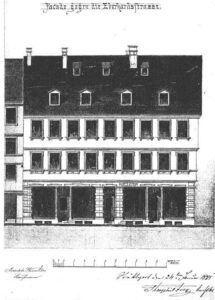

1963 schrieb Max Rich (nach Auswanderung geänderter Name, früher Max Richnowsky) an die Wiedergutmachungsbehörde zur Klärung des Schadens bezüglich der Firma in der Eberhardstr. 23. Max Rich war der Bruder von den ermordeten Geschwister Arthur und Frieda und Vetter der ermordeten Melanie Oppenheim, geb. Richnowsky. Die Firma E.&M. Richnowsky wurde 1879 von meinem verstorbenen Vater und dessen Bruder unter dem Namen Eduard & Max Richnowsky gegründet (lt. Eintrag bei der Gewerbesteuer). Die Firma entwickelte sich aus kleinen Anfängen zu einem ausgedehnten Betrieb.

1963 schrieb Max Rich (nach Auswanderung geänderter Name, früher Max Richnowsky) an die Wiedergutmachungsbehörde zur Klärung des Schadens bezüglich der Firma in der Eberhardstr. 23. Max Rich war der Bruder von den ermordeten Geschwister Arthur und Frieda und Vetter der ermordeten Melanie Oppenheim, geb. Richnowsky. Die Firma E.&M. Richnowsky wurde 1879 von meinem verstorbenen Vater und dessen Bruder unter dem Namen Eduard & Max Richnowsky gegründet (lt. Eintrag bei der Gewerbesteuer). Die Firma entwickelte sich aus kleinen Anfängen zu einem ausgedehnten Betrieb.

Das Haus in der Eberhardstr. 23 wurde im Jahr 1907 gekauft und das Ladenlokal dort bezogen. Die Firma spezialisierte sich in der Folge auf den Gold-, Silber- und Juwelenhandel (An- und Verkauf von Edelmetallen etc.). Es handelte sich um ein gut eingerichtetes Juwelengeschäft, insbesondere auch in antike Gold- und Silbersachen. Die Firma hatte ständig laufende Inserate in allen führenden Stuttgarter Tageszeitungen täglich.

Die Inhaber der Firma besuchten auch einschlägige Auktionen sowohl in Stuttgart, als auch in benachbarten großen Städten wie München, Mannheim, Karlsruhe und Frankfurt a.M. Die Firma befasste sich außerdem mit der Übernahme und dem Verkauf großer Warenvorräte von Firmen, die ihren Betrieb einstellten. Durch diese weit verzweigte Tätigkeit gewann die Firma einen sehr großen Kundenkreis, sowohl in Stuttgart, als auch außerhalb. Auch gewann die Firma große Anerkennung bei amtl. Stellen, weil die Inhaber an der Aufdeckung vieler Diebstähle und Einbrüche mitwirkten, indem sie verdächtige Angebote der Polizei meldeten. ”Dieser Laden, der in der sog. Reichskristallnacht verwüstet wurde, war vermutlich bei der Allianz gegen Vandalismus versichert. Da Juden im „3. Reich“ keinen Versicherungsanspruch geltend machen durften, bekam die Familie keinerlei Kompensationszahlung. Zur Antwort auf seinen Antrag für Wiedergutmachung 1963 bekam Max Rich folgende Ablehnung: „In der Kristallnacht entstand erheblicher Schaden. Aber nachdem das Ladengeschäft während des Krieges einem Bombenangriff zum Opfer fiel, ist sicher, dass es auch hierbei zerstört worden wäre.“ Deswegen wurde nur ein Eigentumsschaden von 300 DM. erstattet.

Das Haus wurde beim Fliegerangriff am 18.9.1944 völlig zerstört. Frieda und Arthur Richnowsky waren zwei der sechs Kinder des Geschäftsgründers Eduard und seiner Frau Eva. Die beiden Geschwister blieben ledig. Die anderen vier Geschwister verließen Deutschland rechtzeitig, die einen nach USA, die anderen nach Israel. Arthur wurde Handlungsreisender in der Firma der Familie seines Schwagers. Firma Kupfer & Co. KG in Stuttgart. Infolge der „Reichskristallnacht“ wurde Arthur Richnowsky zum ersten Mal in ein Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Nach seiner Entlassung konnte seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Arisierung der Firma Kupfer machte ihn arbeitslos. Von 1939 bis 1943 war er als Maschinenarbeiter bei der Firma Erich Schumm in Stuttgart tätig. Im Frühjahr 1941 wurde die Wohnung in der Eberhardstr. 23, aufgrund der Zwangsarisierung des Hauses, geräumt. Der Hausrat einschließlich Kleidung und Wäsche mussten auf dem Altwarenmarkt verkauft werden. Am 1.3.1943 wurde Arthur Richnowsky von Stuttgart über Trier, Düsseldorf, Dortmund nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er sofort ermordet.

Das Haus wurde beim Fliegerangriff am 18.9.1944 völlig zerstört. Frieda und Arthur Richnowsky waren zwei der sechs Kinder des Geschäftsgründers Eduard und seiner Frau Eva. Die beiden Geschwister blieben ledig. Die anderen vier Geschwister verließen Deutschland rechtzeitig, die einen nach USA, die anderen nach Israel. Arthur wurde Handlungsreisender in der Firma der Familie seines Schwagers. Firma Kupfer & Co. KG in Stuttgart. Infolge der „Reichskristallnacht“ wurde Arthur Richnowsky zum ersten Mal in ein Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Nach seiner Entlassung konnte seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Arisierung der Firma Kupfer machte ihn arbeitslos. Von 1939 bis 1943 war er als Maschinenarbeiter bei der Firma Erich Schumm in Stuttgart tätig. Im Frühjahr 1941 wurde die Wohnung in der Eberhardstr. 23, aufgrund der Zwangsarisierung des Hauses, geräumt. Der Hausrat einschließlich Kleidung und Wäsche mussten auf dem Altwarenmarkt verkauft werden. Am 1.3.1943 wurde Arthur Richnowsky von Stuttgart über Trier, Düsseldorf, Dortmund nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er sofort ermordet.

Die Schwester Frieda Richnowsky führte den Haushalt für Arthur, die gemeinsame Mutter Eva, bis zu ihrem Tode 1934, und den Bruder Max, der 1939 floh. Nach der Zwangsarisierung des Wohnhauses wurde Frieda Richnowsky nach Haigerloch, in ein jüdisches Altersheim, zwangsumgesiedelt. Sie wurde am 1.12.1941 nach Riga deportiert und dort im März 1942 ermordet.

Recherche und Text: Barbara Heuss-Czisch und Jennifer Lauxmann, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Mitte

Spender/Paten für die Kleindenkmale: Brigitte und Franz Hergenröder, Stuttgart

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg, Stadtarchiv Stuttgart.