Vom Lederfabrikanten zum Hilfsarbeiter: Otto Rothschild

Vom Lederfabrikanten zum Hilfsarbeiter: Otto Rothschild

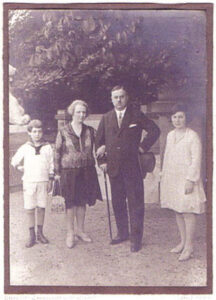

Dieses Familienfoto ist so durchschnittlich wie viele andere Fotos aus dieser Zeit. Es zeigt aber eine Stuttgarter Familie, die ihren Lebenslauf kaum selbst bestimmen konnte. Ein Lebenslauf, der nur wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe mit der Vernichtung der Eltern endete.

Otto Rothschild kam am 27. November 1885 in Dörzbach, Kreis Künzelsau zur Welt. Seine Eltern waren Herz Rothschild und Therese geb. Rosenbaum.

Thekla Rotschild, geb. Wollenberger, wurde am 3. Juni 1887 in Heilbronn geboren. Ihre Eltern waren Max Wollenberger und Tanbine, geb. Flegelheimer.

Otto und Thekla Rothschild heirateten am 1. Juni 1911 im Standesamt Stuttgart. Zwei Jahre später folgte das erste Kind, Therese (geb. 15.6.1913). Bald darauf kam Max (geb. 3.6.1919) auf die Welt.

Ursprünglich erlernte Otto das Metzgerhandwerk und später war er Betreiber einer Lederwarenfabrikation. Aufgrund der “Nürnberger Gesetze” konnte er im Jahr 1939 seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Daraufhin arbeitete er auf dem jüdischen Teil des Pragfriedhofs und als Hilfsarbeiter. Seine Frau Thekla war Hausfrau und Mutter.

Ursprünglich erlernte Otto das Metzgerhandwerk und später war er Betreiber einer Lederwarenfabrikation. Aufgrund der “Nürnberger Gesetze” konnte er im Jahr 1939 seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Daraufhin arbeitete er auf dem jüdischen Teil des Pragfriedhofs und als Hilfsarbeiter. Seine Frau Thekla war Hausfrau und Mutter.

Mit dem Zwangsumzug in ein sog. “Ghettohaus” in der Olgastraße 75, 1. OG, beschlagnahmte die Gestapo ihren gesamten Hausrat. Um dann an Geld zu kommen, gingen sie ins Pfandleihhaus Stuttgart und machten ihre letzten Wertgegenstände (hauptsächlich Schmuck) zu Geld. Nur so konnten sie ihren Kindern 1940 die Flucht nach Amerika ermöglichen.

Thekla und Otto wurden am 1. Dezember 1941 nach Riga deportiert und kamen ins KZ Jungfernhof – im Alter von 54 (Thekla) und 56 (Otto) Jahren. Ob sie den harten Winter dort (mit Temperaturen bis -30 Grad) überlebt haben oder erst später ums Leben kamen? Wir wissen es nicht. Das Sterbedatum, 8.5.1945, legte das Rote Kreuz fest.

Thekla und Otto wurden am 1. Dezember 1941 nach Riga deportiert und kamen ins KZ Jungfernhof – im Alter von 54 (Thekla) und 56 (Otto) Jahren. Ob sie den harten Winter dort (mit Temperaturen bis -30 Grad) überlebt haben oder erst später ums Leben kamen? Wir wissen es nicht. Das Sterbedatum, 8.5.1945, legte das Rote Kreuz fest.

Ihre gemeinsame Tochter Therese litt noch Jahre später aufgrund der Nazi-Verfolgungen, dem Tod ihrer Eltern, ihrer eigenen Flucht und ihrem Aufenthalt in einem Konzentrationslager an psychischen Störungen und Verfolgungswahn, sowie an Schizophrenie. Daraufhin wurde sie in eine Nervenklinik eingewiesen, jedoch half dies nichts und sie war seitdem zu 50% arbeitsunfähig. Nach der Flucht lebten sie und ihr Bruder Max in Brooklyn/New York.

Seit 14. März 2008 erinnern Stolpersteine in der Gaisburgstr. 18 an das Schicksal von Thekla und Otto Rothschild.

Recherche und Text: Klasse des Wirtschaftsgymnasium S-West unter Anleitung von Lehrer Markus Geckeler

Spender/Paten der Kleindenkmale: für Thekla Rothschild: Alexander Laub, Stuttgart

für Otto Rothschild: Hans-Dieter Oberer, Stuttgart

Quellen:

Stadtarchiv Stuttgart, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Staatsarchiv Ludwigsburg, Entschädigungsakten

Foto: Staatsarchiv Ludwigsburg