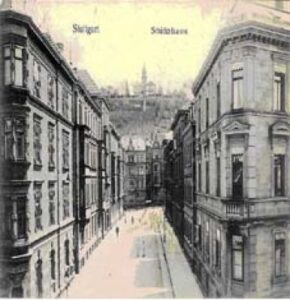

Am 14. März 2008 kamen in der Schickstraße in Stuttgart Mitte (rechts: Ausschnitt einer zeitgenössischen Postkarte) Anwohner und andere interessierte Nachbarn zusammen, um nach mehr als 60 Jahren mit der Verlegung von Stolpersteinen an das Schicksal von Leon und Anne Lieblich zu erinnern.

Am 14. März 2008 kamen in der Schickstraße in Stuttgart Mitte (rechts: Ausschnitt einer zeitgenössischen Postkarte) Anwohner und andere interessierte Nachbarn zusammen, um nach mehr als 60 Jahren mit der Verlegung von Stolpersteinen an das Schicksal von Leon und Anne Lieblich zu erinnern.

Schüler des Wirtschaftsgymnasiums West gestalteten die kleine Zeremonie und verfassten den folgenden Text als Ergebnis ihrer Recherchen:

Vor ihrer Ermordung lebten die Lieblichs in der Schickstraße. Leon Lieblich (siehe Foto links) war Kaufmann und seine Tochter Anne war Geschäftsführerin in der Firma „Lithographische Kunstanstalt U. Levi” bis sie einen Vertrieb von Werbe- und Geschäftsdrucksachen eröffnete. Später, von 1927 bis 1935 vertrat sie für das Geschäft E. Leyh, Buchdruckerei, in Stuttgart, Drucksachen und graphische Arbeiten.

Leon Lieblich hatte acht Kinder. Das älteste Kind war Anne, sie lebte bei ihrem Vater in der Schickstraße und führte ihm den Haushalt, nachdem die Mutter schon früh gestorben war. Es gab noch eine Tochter, Berta. Sie wanderte 1929 in die USA aus. Zwei von seinen sechs Söhnen, Friedrich und Julius fielen im 1. Weltkrieg für Deutschland. Siegfried, der in Berlin lebte und Ignaz wurden von den Nazis ermordet. Ludwig überlebte, nachdem er 1938 in die USA emigriert war, ebenso wie Martin, der in der Schweiz verheiratet war.

Leon Lieblich hatte acht Kinder. Das älteste Kind war Anne, sie lebte bei ihrem Vater in der Schickstraße und führte ihm den Haushalt, nachdem die Mutter schon früh gestorben war. Es gab noch eine Tochter, Berta. Sie wanderte 1929 in die USA aus. Zwei von seinen sechs Söhnen, Friedrich und Julius fielen im 1. Weltkrieg für Deutschland. Siegfried, der in Berlin lebte und Ignaz wurden von den Nazis ermordet. Ludwig überlebte, nachdem er 1938 in die USA emigriert war, ebenso wie Martin, der in der Schweiz verheiratet war.

Am 3. Mai 1942 schreibt Leon Lieblich an Martin und Daisy Lieblich auf einer Postkarte, dass Anne vor 10 Tagen verreist sei und dass es ihm ganz ordentlich gehe und er wohlauf sei. Es ist das letzte schriftliche Lebenszeichen und wird von der Familie in Amerika aufbewahrt. Am 22. oder 23. August 1942 wurde Leon Lieblich von der Gestapo Württemberg – Baden ins Lager Theresienstadt deportiert. (Transport XI-II/1). Das Theresienstädter Gedenkbuch, Band 3, (Vorwort Vaclav Havel) ist in Prag erschienen und gibt die Deportationen aus Stuttgart ebenso wie die Weitertransporte detailliert an. Es weist auch daraufhin, dass in Deutschland fälschlich Maly Trostinec für die 10 „Alterstransporte” von Theresienstadt aus, zwischen dem 19. September und 22.Oktober 1942, genannt wird. Diese Transporte waren ursprünglich für Izbica geplant, kamen dann aber nach Treblinka. In diesem Transport befand sich auch Leon Lieblich.

Recherche und Text: Wirtschaftsgymnasium S-West: Nathalie Haaga, Milena Nimcevic, Marta Piasecki, Birsen Ulas, Cansu Koguk unter Anleitung Jennifer Lauxmann.

Spender/Pate: Eva Fernandes-Lieblich, Mainz

Quellen:

Stadtarchiv Stuttgart

Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Staatsarchiv Ludwigsburg, Entschädigungsakten

Fotos: Quelle G. Unglaub und privat