Kommunist und Kämpfer für die spanische Republik Karl Rumberger wurde am 14.7.1908 in München Berg am Laim geboren. Er war Mitglied der KPD. Seine spätere Frau Luise lernte er 1928 in Stuttgart kennen. Ihr erstes Kind Ingeborg kam 1931 zur Welt. 1933 wurde Karl Rumberger verhaftet und in das KZ Heuberg gebracht. Da Luise wieder schwanger war, wandte sie sich an den Zuffenhäuser Stadtpfarrer Wolfgang Zeller, der erreichte, dass Rumberger entlassen wurde und die beiden am 18.7.1933 vor der Geburt des 2. Kindes heiraten konnten. Die Familie wohnte In den Pliensäckern 18E.

Karl Rumberger wurde am 14.7.1908 in München Berg am Laim geboren. Er war Mitglied der KPD. Seine spätere Frau Luise lernte er 1928 in Stuttgart kennen. Ihr erstes Kind Ingeborg kam 1931 zur Welt. 1933 wurde Karl Rumberger verhaftet und in das KZ Heuberg gebracht. Da Luise wieder schwanger war, wandte sie sich an den Zuffenhäuser Stadtpfarrer Wolfgang Zeller, der erreichte, dass Rumberger entlassen wurde und die beiden am 18.7.1933 vor der Geburt des 2. Kindes heiraten konnten. Die Familie wohnte In den Pliensäckern 18E.

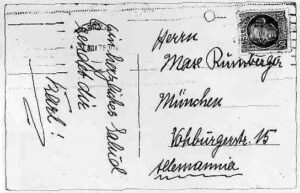

1936 ging Karl Rumberger nach Spanien, um im dortigen Bürgerkrieg auf Seiten der Republik gegen die Franco-Faschisten zu kämpfen. Er meldete sich mit Postkarten bei Verwandten aus Spanien. Dort wurde er verwundet, geriet in Gefangenschaft und wurde nach Deutschland ausgeliefert. Im März 1937 meldete er sich bei seiner Familie aus dem Polizeigefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel. Von dort kam er ins KZ Sachsenhausen. Seine Frau versuchte, ihn freizubekommen – vergeblich. Am 30 April 1939 wurde er entlassen. Er kehrte an seinen Arbeitsplatz als Autolackierer im Karosseriewerk Reutter zurück. Im Herbst 1939 wurde er aufgrund der Denunziation durch die Fürsorgerin T., die Mitglied in mehreren NS-Organisationen war, erneut verhaftet. Diese lieferte einen Bericht über „staatsfeindliche“ Äußerungen von Karl Rumberger ab (Der Krieg sei eine verlorene Sache und wir würden noch alle aus der Gulaschkanone essen.), der an die Gestapo weitergeleitet wurde. Luise wurde als Mutter dreier kleiner Kinder von den Nazis „auf alle Arten schikaniert”. Das Wohlfahrtsamt in Zuffenhausen zwang sie, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Die damit erhoffte Unterstützung blieb jedoch aus. Weiterhin stand sie in regem Briefkontakt mit ihrem nun geschiedenen Mann.

Im März 1937 meldete er sich bei seiner Familie aus dem Polizeigefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel. Von dort kam er ins KZ Sachsenhausen. Seine Frau versuchte, ihn freizubekommen – vergeblich. Am 30 April 1939 wurde er entlassen. Er kehrte an seinen Arbeitsplatz als Autolackierer im Karosseriewerk Reutter zurück. Im Herbst 1939 wurde er aufgrund der Denunziation durch die Fürsorgerin T., die Mitglied in mehreren NS-Organisationen war, erneut verhaftet. Diese lieferte einen Bericht über „staatsfeindliche“ Äußerungen von Karl Rumberger ab (Der Krieg sei eine verlorene Sache und wir würden noch alle aus der Gulaschkanone essen.), der an die Gestapo weitergeleitet wurde. Luise wurde als Mutter dreier kleiner Kinder von den Nazis „auf alle Arten schikaniert”. Das Wohlfahrtsamt in Zuffenhausen zwang sie, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Die damit erhoffte Unterstützung blieb jedoch aus. Weiterhin stand sie in regem Briefkontakt mit ihrem nun geschiedenen Mann.

Dieser kam über das Gefängnis Welzheim in das KZ Sachsenhausen und von da aus in das KZ-Flossenbürg, das für seine besondere Brutalität bekannt war. Vor allem Kommunisten und russische Kriegsgefangene wurden dort auf Befehl des KZ-Kommandanten durch Arbeitseinsätze, Schläge, Folter und schlimmste Haftbedingungen zu Tode geschunden. Der Wiener Kommunist Otto Stiedl berichtet (zitiert nach: Hans Peter Klausch, Widerstand in Flossenbürg, S.13):

„Mit Handschellen und nach stundenlangem Stehen im Gefängniswaggon kam unser Häftlingstransport in Weiden…, der Bahnstation für das KZ Flossenbürg, in den Abendstunden des 8. Dezember 1941 an. Zwei Jahre Gestapohaft lagen hinter mir…. Man stieß uns… aus dem Waggon heraus, stopfte uns mit Fußtritten in einen fensterlosen Autobus hinein, dessen Tür die SS fast nicht mehr zumachen konnte. So lagen wir, fluchend und nach Luft ringend, über- und untereinander am Boden. Jede Kurve oder Unebenheit wurde zur Qual. Endlich hörten wir die Wachtposten vom Lagertor rufen.

Nun wurden wir wieder unter Schlägen herausgezerrt und in Waschräume gestoßen. Zuerst kahlgeschoren und mit kaltem Wasser ‚gebadet’, um anschließend, zum Gaudium der SS und diverser krimineller Capos, mit einem eiskalten dicken Wasserstrahl aus einem Schlauch durch eine enge Öffnung gejagt zu werden. Es spielten sich dabei furchtbare Szenen menschlicher Angst ab.“

Karl Rumberger war nach Aussagen eines Mithäftlings, Franz Gaede, in der illegalen kommunistischen Widerstandsgruppe im Konzentrationslager tätig, die alles dafür tat, das schwere Los der Häftlinge zu erleichtern. Sie hörte heimlich Nachrichten von so genannten „Feindsendern“ ab und verbreitete diese im Lager. Sie schmiedete sogar Pläne für eine bewaffnete Befreiung des Konzentrationslagers.

Karl Rumberger wurde dort am 12.8.1944 umgebracht. Die genaue Todesursache lässt sich nicht klären. Hans Peter Klausch gibt in seinem Buch „Widerstand in Flossenbürg“ an, Rumberger sei „wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Acetonvergiftung“ verstorben. Die offizielle Todesursache war „Lungenentzündung“.

Nach dem Krieg wurde von einigen Verwandten ebenfalls Lungenentzündung und Herzversagen angegeben. In einem Schreiben des Justizministeriums vom 15.10.48 wird von einer „Tötung“ gesprochen. Egal, was nun die wirkliche Todesursache war, die Nazis haben Karl Rumberger, der bis zum Schluss seiner Gesinnung treu blieb, durch die unmenschlichen Haft- und Arbeitsbedingungen umgebracht.

Der Bruder von Karl Rumberger schrieb am 4.8.57:

„Mein Bruder Karl… war immer ein politisch Verfolgter des Nazi-Regimes. Er hat stets einen ordentlichen Lebenswandel geführt und ist nie mit den Strafgesetzen in Konflikt gekommen bzw. wegen kriminellen Vergehen eingesperrt gewesen.“ Er kam ins KZ, „wo man ihn am 12. August 1944 in Flossenbürg ermordet hat. Man fühlte, dass der Krieg verloren war und das Nazi-Regime vernichtet wurde, weshalb man alle politischen Gegner, deren man habhaft war, ermordete; Karl erst recht, da er bei der „Internationalen Brigade“ gekämpft hat.“

Der Initiative war es anfangs nicht gelungen, Familienangehörige der Opfer ausfindig zu machen. Vor der Verlegung für Karl Rumberger las seine Tochter die Ankündigung in der Zeitung. Sie sah dort das erste Mal ein Bild von ihrem Vater. Tochter, Enkelin und Urenkel erschienen zur Verlegung und legten Blumen nieder. Später traf sich die Familie und tauschte Informationen über den Vater/Großvater aus. Bei dieser Familie sieht man, wie die Verbrechen der Nazis noch über Generationen weiterwirken, weil sich die Angehörigen oft schämen. Durch den Stolperstein wurde endlich über Karl Rumberger gesprochen und die Enkel sind jetzt stolz auf ihren Großvater.

Der Stolperstein für Karl Rumberger wurde am 10. November 2006 verlegt.

Die Inschrift lautet:

HIER WOHNTE

KARL RUMBERGER

JG. 1908

MEHRMALS VERHAFTET

ERMORDET 12.8.1944

KZ FLOSSENBÜRG

Text u. Recherche: Inge Möller, Initiative Stolpersteine Zuffenhausen

Quellen:

– Hans-Peter Klausch: Widerstand in Flossenbürg. Zum antifaschistischen Widerstandskampf der deutschen, österreichischen und sowjetischen Kommunisten im Konzentrationslager Flossenbürg 1940 – 1945. Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, 1990

– Inge Möller: Facetten des Widerstandes in Zuffenhausen, in: Rainer Redies (Hrsg.): Zehn Jahre Stolpersteine für Stuttgart ein bürgerschaftliches Projekt zieht Kreise. Stuttgart, Markstein-Verlag, 2013

Kontakt: Diethard und Inge Möller