Über das Leben der Ida Ebert konnten wir nur wenig in Erfahrung bringen. Ihre Familie ist erst 1934 nach Stuttgart gezogen, lange Zeit haben sie im bayerischen Fürth verbracht.

Ida Ebert geb. Wolf wurde am 10. November 1887 in Ulm geboren. Dort verbrachte sie Kindheit und Jugend. Ida hatte noch eine zweite Schwester. Noch in Ulm lernt sie den Bankangestellten Franz Ebert kennen. Sie heiraten und ihr Mann nimmt im Bayerischen Fürth eine Stelle als Bankdirektor an einer Bank an. Anfang der 30iger Jahre gibt Franz Ebert seine Beruf als Bankdirektor auf.

Ida Ebert geb. Wolf wurde am 10. November 1887 in Ulm geboren. Dort verbrachte sie Kindheit und Jugend. Ida hatte noch eine zweite Schwester. Noch in Ulm lernt sie den Bankangestellten Franz Ebert kennen. Sie heiraten und ihr Mann nimmt im Bayerischen Fürth eine Stelle als Bankdirektor an einer Bank an. Anfang der 30iger Jahre gibt Franz Ebert seine Beruf als Bankdirektor auf.

Die Familie hat sich neu zu orientieren. Es sind die bitteren Zeitumstände, die viele Angehörige jüdischen Glaubens damals dazu bringen, aus der Bekanntheit in die Anonymität zu fliehen. Das mag ein Grund für ihre Entscheidung gewesen sein, in Stuttgart ihren Lebensabend zu verbringen. 1934 zieht der Bankdirektor a.D. Franz Ebert mit seiner Ehefrau Ida in eine Mietwohnung im 1. OG in der Ludwigstraße 128. Doch schon 1937 stirbt Franz Ebert und lässt sie als Witwe im Alter von 66 Jahren zurück. Für die alleinstehende Ida Ebert eine bittere Zeit

Zum 30. April 1939 gilt reichsweit das „Gesetz über die Mietverhältnisse mit Juden“. In der Umsetzung dieses Gesetzes geht die Stadt Stuttgart einen Sonderweg. Im Amtsblatt werden alle „arischen“ Hausbesitzer aufgefordert, ihren jüdischen Mietern zu kündigen. So wie umgekehrt alle jüdischen Mieter aufgefordert werden, sich in Häusern in jüdischem Besitz eine neue Wohnung zu suchen. Die Stadt erhofft sich dadurch eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

Als alleinstehende Witwe ist Ida Ebert den Schikanen der Stuttgarter NS-Verwaltung in besonderem Maße ausgesetzt. Sie befolgt die Anweisungen der städtischen Behörde und hat ihre Wohnung in der Ludwigstraße aufzugeben. Ida Ebert findet – laut “Judenliste” – in der zweiten Hälfte des Jahres 1939 im Erdgeschoss der Schoderstraße 8 eine neue Unterkunft.

Eine neue „Bleibe“ wäre nicht das richtige Wort, denn das Anwesen Schoderstraße 8, ein sog. „Judenhaus“, erwirbt die Stadt Stuttgart am 14. März 1941 zum äußerst günstigen Preis von 61.500 Reichsmark von seinem jüdischen Besitzer, namens Max Bieringer. Er kann sich mit dem Geld seine Ausreise in die USA finanzieren. Ida Ebert hat keine Chance, in diesem nun von der Stadt erworbenen Anwesen zu leben. Die städtische Behörde setzt ihre Wohnungspolitik konsequent um. Ida Ebert wird wie viele andere allein lebende Stuttgarter Bürger jüdischen Glaubens von der Stadt zwangsumgesiedelt. Ab 28. August 1941 lebt sie in Baisingen in gedrängten Verhältnissen. Ein Jahr später erhält sie dort, am 14. August 1942 gemeinsam mit 20 weiteren zwangsumgesiedelten Personen jüdischen Glaubens die Nachricht, sich zum 19. des Monats im Sammellager auf dem Killesberg einzufinden.

Im Gestapo-Schreiben vom 14. August 1942 heißt es: „Je Person ist mitzunehmen ein Koffer oder Rucksack mit Ausrüstungsgegenständen kein sperriges Gut, vollständige Bekleidung (ordentliches Schuhwerk) Bettzeug mit Decke, Essgeschirr mit Löffel. Mundvorrat für 2-3 Tage …. ein Ausscheiden eines namhaft gemachten Teilnehmers aus irgendeinem Grunde, Krankheit, Gebrechlichkeit usw. kann nicht erfolgen. Vorkehrungen für den Transport der sog. Transportunfähigen sind rechtzeitig zu treffen“

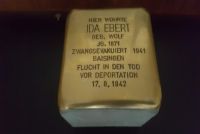

In Kenntnis des Schicksals von vielen Opfern aus den zwei großen Deportationen nach Riga und Izbica wissen alle, die das Schreiben erhalten haben, dass dies den Abtransport in den Tod bedeutet. In direkter Folge dieser Nachricht nimmt sich Ida Ebert am 17. August 1942 in Baisingen das Leben. Für sie wie für viele andere ihrer Brüder und Schwestern im Glauben gab es keinen Ausweg. Fast allen NS-Opfern wurde ein Grab verwehrt, Ida Ebert aber findet auf dem Jüdischen Friedhof in Baisingen ihre letzte Ruhestätte, wie ihr Name auf dem Stein mit der Schale auf dem jüdischen Friedhof in Baisingen zeigt.

Recherche und Text: Jupp Klegraf, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Nord