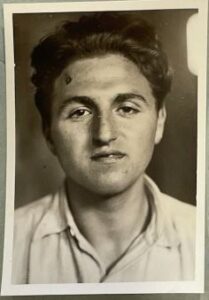

„… wo er sein junges Leben lassen mußte, für nichts“ – diese Worte der Mutter beschreiben das tragische Schicksal und sinnlose Sterben von Richard Schwarz, der als junger Mann psychisch erkrankte und dem das NS-Gesundheitssystem keine Chance ließ.

„… wo er sein junges Leben lassen mußte, für nichts“ – diese Worte der Mutter beschreiben das tragische Schicksal und sinnlose Sterben von Richard Schwarz, der als junger Mann psychisch erkrankte und dem das NS-Gesundheitssystem keine Chance ließ.

Richard Schwarz ist gebürtiger Stuttgarter. Zwei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges kommt er am 18. September 1912 in der Hauptstätter Straße 127 zur Welt. Dort und in der Böblinger Straße verbringt er die ersten Lebensjahre, bevor die Familie 1917 in die Arminstraße 39 zieht.

Die Familie, das sind Vater Johann, ein 1883 in St. Ingbert/Saar geborener Monteur, die 1885 geborene Mutter Rosa, Tochter des Bäckermeisters und Gastwirts Wendelin Kössinger in Ritzisried bei Illertissen, der 1910 geborene Sohn Willibald und der kleine Richard.

Knapp 35 Jahre alt, stirbt die Mutter Ende Januar 1920 an einer Lungenentzündung. Bereits vier Monate später, im Mai 1920, heiratet der Witwer erneut. Aus der Ehe mit Luise Läpple aus Münklingen stammt Richards Halbschwester Grete, an der er offensichtlich sehr hängt.

Richard Schwarz ist nach eigener Aussage in der Krankenakte ein guter Schüler und bei den Klassenkameraden beliebt. Nach dem Besuch der Volksschule macht er eine Lehre als Bäcker, ist aber nach der Gesellenprüfung immer wieder arbeitslos und klagt über die schlechte Bezahlung in diesem Beruf. Ab Frühjahr 1934 geht es aufwärts: Richard arbeitet als angelernter Maschinenschlosser bei der Robert Bosch GmbH. Er wird als fleißig und ehrgeizig geschildert und verdient gut. Auch eine Freundin hat der gutaussehende 22-Jährige.

Aber die Akkordarbeit an der Bohrmaschine strengt ihn an. Die berufliche Belastung und private Sorgen um seine Freundin setzen ihm zu und führen zu einem psychischen Zusammenbruch. Die Eltern wissen sich nicht zu helfen, der Vater lässt ihn im August 1934 mitten in der Nacht ins Stuttgarter Bürgerhospital einweisen.

Der zuständige Arzt diagnostiziert Anfang September eine „sichergestellte Erbkrankheit“, am 23. Oktober 1934 wird der 22-jährige Richard als Staatspflegling in die private Heilanstalt Christophsbad in Göppingen verlegt. In den folgenden Monaten und Jahren kümmert sich vor allem die Stiefmutter – insbesondere nach dem frühen Tod von Richards Vater im September 1935 – um den kranken Sohn. Die Familie gibt die Hoffnung auf Heilung nicht auf, dies belegen die zahlreichen erhaltenen Briefe in der Krankenakte der Göppinger Heilanstalt.

Am 26. Juni 1940 werden 75 männlich Patienten des Göppinger Christophsbads auf Anordnung des Stuttgarter Innenministeriums in die Heil- und Pflegeanstalt Ravensburg-Weissenau verlegt, unter ihnen auch Richard Schwarz. Wenige Tage später beklagt sich die Mutter brieflich, dass die Familie vorab nicht informiert wurde. Das Christophsbad habe „selbst auch sehr spät erfahren, dass die Patienten von hier fortkommen“, so die ärztliche Antwort vom 9. Juli.

Die Krankenakte enthält einen letzten Brief der Mutter vom 1. Dezember 1940, in dem sie sich beschwert, dass sie auf ihr vier Wochen zuvor geschicktes Paket keine Antwort erhalten habe. Die Antwort aus Weissenau kommt postwendend am 3. Dezember: Das Paket sei gut angekommen, Richards Zustand habe sich „leider nicht wesentlich gebessert“, sie dürfe ihn aber jederzeit gerne besuchen. Zwei Tage später, am 5. Dezember 1940, wird Richard Schwarz mit weiteren 55 Patienten der Heilanstalt Christophsbad von Weissenau in die Tötungsanstalt Schloss Grafeneck gebracht und dort am gleichen Tag in der als Duschraum getarnten Gaskammer ermordet. Er ist gerade 28 Jahre alt.

Nach Kriegsende, im Februar 1948 beklagt sich Luise Schwarz bitter in einem Schreiben an den leitenden Arzt der Heilanstalt Christophsbad. Ihr Sohn, der „zur Heilung im Christophsbad war, wurde nach Weissenau verlegt, wo er sein junges Leben lassen mußte, für nichts. Ich war fest der Meinung, daß er wieder gesund würde, […] an meinem lieben Sohn wurde nicht nur ein Mord, sondern ein Raubmord begangen, alle gute Wäsche u Kleider [,] 1 Neuer Anzug wurde zurück behalten“.

Am 21. November 2025 wird für Richard Schwarz in der Arminstraße 39 ein Stolperstein verlegt.

Bei der Verlegungszeremonie wurde dieser Flyer verteilt.

Der Stolperstein wurde von einer Klasse des Max Born-Gymnasiums in Backnang gespendet, die auch bei der Verlegung dabei war.

Recherche und Text: Marion Weber, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd

Quellen:

Krankenakte Bürgerhospital im Stadtarchiv Stuttgart Bestand 251/1

Krankenakte Christophbad Göppingen im LABW/StA LB, PL 447 II Aufnahmenummer: 11329

Biographie in: Daniel Hildwein/Thomas Stöckle: Das Christophsbad Göppingen – Eugenik und NS-“Euthanasie” 1933 bis 1945, Hg. Stadt Göppingen. Göppingen 2023, S. 132

Bundesarchiv Berlin Bestand R 179 Büschel 24548:

Standesamt Stuttgart, Geburtsregister 1912/4573 (Geburt)

Standesamt Stuttgart, Sterberegister 1920/287 (Tod der Mutter)

Traueranzeige im Stuttgarter Neuen Tagblatt, 28.01.1920, S. 10,

Standesamt Stuttgart, Trauregister 1920/1744 (2. Ehe des Vaters)

Standesamt Stuttgart-Bad Cannstatt, Sterberegister 1935/452 (Tod des Vaters)

Stuttgarter Adressbücher 1912-1955, teilweise online unter