Pauline Sontheimer geborene Ellinger

Pauline Ellinger wurde am 2. Mai 1854 als achtes von neun Kindern in Pflaumloch geboren. Ihre Eltern waren Markus und Jette Ellinger. Jüdische Familien wohnten seit etwa 1490 in Pflaumloch. In Paulines Kindheit war fast die Hälfte die Bevölkerung Pflaumlochs jüdisch. Paulines Vater Markus war der gewählte Kämmerer der Gemeinde. Zu der Zeit wurde seine Wahl zum Kämmerer als Zeichen für das gute Miteinander der Religionen in Pflaumloch gesehen.

Kurz nach Paulines 18. Geburtstag heiratete sie Salomon Sontheimer, genannt Sali, am 26. Mai 1872. Sie wurden vom Bezirksrabbiner David Weisskopf in Nördlingen getraut. Da Sali in Stuttgart arbeitete, begannen sie ihr gemeinsames Familienleben dort. Sie bekamen vier Kinder: Max, Leopold, Felix Sali und Ella.

Sali Sontheimer wurde in Weikersheim geboren, wuchs dort auf und ging dort zur Schule. Er war der zweitjüngste Sohn von sieben Geschwistern. Sein Vater war ein bekannter Händler in Weikersheim, wo Familie Sontheimer hoch angesehen war.

Sali kam als junger Mann aus beruflichen Gründen nach Stuttgart. In den 1870er Jahren war er Partner der Firma Heymann & Cie. Später gründete er seine eigene Firma Sontheimer & Cie. Diese Firma handelte mit Textil-, insbesondere Seidenbändern. Die Geschäftsräume befanden sich in der Marienstraße 1C und zogen 1929 in die Tübinger Straße 6. Die Firma zählte zu den bedeutenden Großhandlungen der Stadt und war Mitglied im Zentralverband des Deutschen Großhandels. Kurz vor Paulines und Salis Silberhochzeit wurde Sali schwer krank und starb im Sommer 1896. Aus der Todesanzeige spricht die Liebe und Trauer von Pauline und ihrer Kinder. Der älteste Sohn Max führte das Familienunternehmen Sontheimer & Cie weiter.

In demselben Jahr verstarb auch Paulines Schwager Dr. Ludwig Sontheimer, ein weithin bekannter Arzt in Bad Mergentheim. Zuhause in Stuttgart wurde Pauline von ihrem anderen Schwager Gottlieb Sontheimer unterstützt. Gottlieb betrieb seine eigene Bank in Stuttgart und war eine prominente Persönlichkeit in der jüdischen Gemeinde. Von 1866 bis zu seinem Tod 1897 war er Präsident des Synagogenvorstands. In dieser Funktion förderte Gottlieb viele kulturelle und soziale Initiativen, darunter einen Familienverein und eine Krankenversicherung. Zudem unterstützte er Vokalmusik in der Synagoge. Ein weiterer Schwager Paulines, Gustav, hatte sich in München niedergelassen. In Weikersheim, Stuttgart und München spielten die Sontheimers eine wichtige Rolle – sowohl in den jüdischen Gemeinden als auch in den jeweiligen Stadtgesellschaften.

Nach dem Tod von Sali engagierte sich Pauline über viele Jahrzehnte ehrenamtlich und war ein angesehenes Mitglied der Stuttgarter Gesellschaft. Sie war immer für ihre Familie da, vor allem für ihre Enkel. Ihre Tochter Ella starb 1919, ihr Sohn Leopold 1930. Beide wurden auf dem Pragfriedhof begraben, wie ihr Vater Sali. Pauline hatte sieben Enkel und Enkelinnen, von denen die meisten in und um Stuttgart lebten. Nach dem unerwartet frühen Tod der Frau ihres Sohnes Felix, ihrer Schwiegertochter Roosje, verbrachte Pauline viel Zeit bei ihrem Sohn und ihren Enkeln Fritz, Paul und Heinz.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 wurde Pauline gezwungen, in eine andere Wohnung umzuziehen. Weitere erzwungene Umzüge folgten. Nach dem November-Pogrom von 1938 musste Paulines Sohn Max die Firma aufgeben, die Paulines Ehemann aufgebaut hatte. Am 13. März 1942 wurde Pauline zwangsumgesiedelt nach Dellmensingen bei Ulm, zusammen mit ihrem Sohn Felix, der Deutschland ebenfalls nicht mehr verlassen konnte.

Am 19. August 1942 wurden Pauline und Felix in ein Sammellager am Stuttgarter Nordbahnhof eingewiesen, wo sich alle Jüdinnen und Juden einzufinden hatten, die noch in und um Stuttgart lebten. Hier traf Pauline unerwartet ihren Sohn Max und ihre Schwiegertochter Elsa. Nur drei Tage später, am 22. August 1942, wurden alle vier mit dem Zug Da 505, Transportnummer XIII/I, in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Pauline Sontheimer geborene Ellinger kam am 20. November 1942 in Theresienstadt ums Leben, dreieinhalb Monate vor ihrem Sohn Felix. Sie wurde 88 Jahre alt. Die Erinnerung an Pauline wird an der Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ am Nordbahnhof Stuttgart wachgehalten und ab heute auf einem Stolperstein vor der Eduard-Pfeiffer-Straße 43, wo sie viel Zeit mit ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und den Enkeln verbrachte.

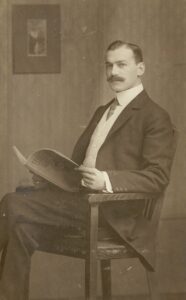

Felix Sali Sontheimer

Felix Sali Sontheimer war ein engagiertes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Stuttgart. Felix wurde am 28. Februar 1877 als drittes Kind von Sali und Pauline Sontheimer in Stuttgart geboren. Dort besuchte er die Grundschule und das Realgymnasium. Seine Berufswahl im Finanzwesen könnte durch seinen Onkel Gottlieb beeinflusst worden sein, der seine eigene Bank in Stuttgart hatte. Nach seiner Ausbildung arbeitete Felix erst in Berlin, dann für beinahe zehn Jahre in Paris und London. Während seiner Londoner Zeit nahm er 1902 an der Krönung von König Edward VII. teil.

Während des Ersten Weltkriegs diente Felix in der Armee des Kaiserreichs und spendete für Kriegsanleihen. Für seine Verdienste erhielt er das Eiserne Kreuz. Kurz nach dem Krieg traf Felix die schöne und talentierte Sopranistin Roosje Prins aus Holland, die zehn Jahre jünger war als er. Sie heirateten am 19. Dezember 1918 in Roosjes Heimatstadt Rotterdam und ließen sich in Stuttgart nieder.

Roosje und Felix‘ erstes Kind Fritz Albert wurde 1920 geboren, ihre Zwillinge Paul Felix und Heinz Robert 1924. Zentrum ihres glücklichen Familienlebens war das Haus in der Halbhöhenlage in der Eduard-Pfeiffer-Straße 43. Als Erwachsene sprachen die Kinder oft von der geborgenen Atmosphäre zuhause, geprägt von der tiefen Liebe zwischen Felix und Roosje. Sie vermittelten ihren Kindern einen starken Wertekanon, eingebunden in die jüdische Tradition. Viele Verwandte wohnten in ihrer Nähe. Ihre Position in der Stuttgarter Gesellschaft ermöglichte es ihnen, regelmäßig zu unterhaltsamen Abendveranstaltungen mit gutem Essen und Musik einzuladen.

Felix und Roosje waren in der jüdischen Gemeinde aktiv. Felix war Mitglied des Leitungsgremiums der Gemeinde und folgte damit der Familientradition: Felix‘ Onkel Gottlieb war 31 Jahre lang Präsident der Gemeinde gewesen. Felix schrieb Artikel für die lokale jüdische Gemeindezeitung, und Roosje sang an Freitagabenden und an hohen jüdischen Feiertagen in der Synagoge.

Felix setzte seine Karriere als Bankangestellter fort und wurde 1919 zum stellvertretenden Direktor der Württembergischen Vereinsbank ernannt. Er behielt diese Position auch nach der Übernahme der Württembergischen Vereinsbank durch die Deutsche Bank 1924. Felix‘ Büro befand sich in der Hauptniederlassung der Bank in der Friedrichstraße 46. Roosje ging regelmäßig auf Konzerttour, wo sie mit Musikern wie Richard Tauber auftrat.

Felix wurde von der Deutschen Bank 1932 in den Ruhestand gedrängt. Als offizielle Begründung diente die Rezession nach der Weltwirtschaftskrise. Naheliegend ist, dass dies mit seinem jüdischen Glauben zusammenhing. Felix machte sich als Wirtschaftsberater selbständig, um ein Einkommen für die Familie zu generieren. Die „Freunde“, die einst die Gastfreundschaft im Haus der Sontheimers genossen hatten, blieben zunehmend aus. Statt des Weins wurden im Garten Obstbäume gepflanzt.

Schon kurz nach der Machtübernahme durch Hitler 1933 musste Felix seine Wirtschaftsberatung schließen. Er bot jüdischen Familien Hilfe an, deren Geschäfte durch das Nazi-Regime zwangsenteignet wurden. In Folge sah sich Felix gezwungen, den Familienwohnsitz in der Eduard-Pfeiffer-Straße zu einem Schleuderpreis zu verkaufen. Die Familie musste in eine Wohnung in der Hegelstraße 25 umziehen.

1935 kehrte Roosje krank von einer Konzertreise zurück. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb am 28. November 1935 an Nierenversagen. Sie wurde auf dem Stuttgarter Pragfriedhof begraben.

Nun Witwer, tat Felix sein Bestes, die Söhne alleine großzuziehen. Seine Mutter Pauline unterstützte ihn dabei. Das Leben der Familie wurde durch das Nazi-Regime immer stärker eingeschränkt. Die Sontheimers mussten wieder umziehen, dieses Mal in die Azenbergstraße 57. Im Jahr 1936 wurden die drei Söhne aus ihren Schulen verbannt und mussten fortan in die jüdische Schule gehen.

Während der November-Pogrome 1938 wurde die Stuttgarter Synagoge niedergebrannt. Einige Wochen später wurde Felix von der Gestapo in das Konzentrationslager Dachau verbracht. Erst nach Unterzeichnung einer eidesstattlichen Erklärung, dass er seine Söhne aus Deutschland wegschicken werde, wurde ihm die Rückkehr nach Stuttgart gestattet. Dementsprechend setzte Felix alles daran, seine Söhne im Kindertransport außer Landes zu bringen. Ende 1938 brachte Felix seine Söhne zum Stuttgarter Hauptbahnhof, von wo sie mit dem Zug nach Holland fuhren. Dies war das letzte Mal, dass sie sich sahen.

Felix war nun auf sich alleine gestellt. Er kümmerte sich um seine verwitwete Mutter Pauline. Sein einziger verbleibender Bruder Max und dessen Frau Elsa lebten auch in Stuttgart. Felix wurde erneut zum Umzug in eine kleinere Wohnung in ein so genanntes „Judenhaus“ in der Hasenbergsteige 12 gezwungen, gemeinsam mit seiner Mutter. Einrichtungsgegenstände mussten zurückgelassen, Wertgegenstände in der Städtischen Pfandleihanstalt abgegeben werden.

Im März 1942 wurde Felix zusammen mit seiner Mutter nach Dellmensingen bei Ulm in ein jüdisches Zwangsaltenheim umgesiedelt.

Am 19. August 1942 wurden Felix und seine Mutter in ein Sammellager am Stuttgarter Nordbahnhof eingewiesen, wo sich alle Jüdinnen und Juden einzufinden hatten, die noch in und um Stuttgart lebten. Hier trafen sie unerwartet auf seinen Bruder Max und dessen Frau Elsa. Nur drei Tage später, am 22. August 1942, wurden alle vier mit dem Zug Da 505, Transport XIII/I, in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Felix‘ letzte Postkarte ist mit der Angabe „Nordbahnhof, 22. August 1942“ datiert und enthält die drei Worte „Leben Sie wohl!“.

Felix Sali Sontheimer kam in Theresienstadt ums Leben. Sein Totenschein ist auf den 2. März 1943 ausgestellt. Die Erinnerung an Felix wird auf dem Grabstein seiner Frau Roosje auf dem Pragfriedhof wachgehalten, sowie an der Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ am Nordbahnhof Stuttgart und ab heute auf einem Stolperstein vor dem ehemaligen Familienwohnsitz Eduard-Pfeiffer-Straße 43.

Bei der Verlegungszeremonie wurde diese Broschüre verteilt.

Die Stuttgarter Zeitung/Nachrichten berichteten in einem Artikel über die Verlegung,

Text: Margret Frenz, Familie Sutton

Fotos:

Felix Sali Sontheimer: Archiv des Historischen Instituts der Deutschen Bank Frankfurt

Pauline Sontheimer: Landesarchiv Baden-Württemberg (Staatsarchiv Ludwigsburg): St AL F215 Bü 245

Quellen: Landesarchiv Baden-Württemberg (Staatsarchiv Ludwigsburg), Stadtarchiv Stuttgart, Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Standesamt Stuttgart, Archiv des Historischen. Instituts der Deutschen Bank Frankfurt,

Stadtarchiv Nördlingen, Staatsarchiv Augsburg.