Als Max und Helene Cahn geb. Goldberg 1944 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurden, wohnten sie gemäß den Verordnungen des „Dritten Reiches“ schon nicht mehr in ihrem Haus in der Militärstraße 2 (heute Breitscheidstraße). Seit 1939 lebten Max und Helene Cahn in mehreren zugewiesenen Unterkünften, zuletzt in der Reinsburgstraße 107.

Max Cahn hatte mit seinen Eltern Adolf und Lina seit 1915 in der Militärstraße 2 gewohnt. Das Haus gehörte seit 1919 der Familie. Seine Mutter war Lina Cahn, eine geborene Horkheimer. Sie wurde in Untergimpern, Rhein-Neckar-Kreis, geboren. Ihr Vater war Feist Horkheimer. Von dort stammte auch die Familie des Philosophen und Soziologen Max Horkheimer, der später vorübergehend in der Militärstraße 19 wohnte. Lina Cahn war die Tante von Max Horkheimer.

Lina und ihr Mann Adolf, die Eltern von Max, starben eines natürlichen Todes, Lina 1941 in Frankfurt im jüdischen Krankenhaus.

Max Cahn hatte drei Brüder. Davon konnte der Bruder Erwin noch im Februar 1939 in die USA fliehen. Ein Bruder starb schon 1896 im Alter von sechs Monaten, Bruder Siegmund fiel 1918 im Ersten Weltkrieg.

Max war in zweiter Ehe mit Helene, geborene Goldberg, verheiratet, geb. 16.2.1892 in Berlin. Sie zogen nach Stuttgart in die Wohnung in der Militärstraße 2, wo bereits Max Cahns Eltern und sein Bruder wohnten. Dort führten die Eltern eine Fellhandlung und später einen Pelzwarenverkauf.

Aus seiner ersten Ehe hatte Max Cahn eine Tochter Lilo, für die er auch nach der Scheidung von ihrer Mutter Else ein sehr liebevoller Vater war. Lilo starb schon 1933 im Alter von 12 Jahren. Seine zweite Ehe mit Helene blieb kinderlos.

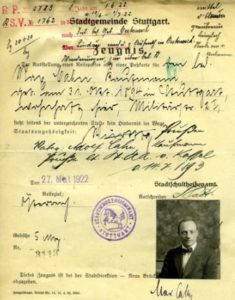

Max Cahn arbeitete in derselben Branche, wie seine Eltern, und zwar von 1927 bis 1931 in der Firma „Straube“, Werkstätten für feine Pelzbekleidung, Königstraße 4. Der Betrieb, in dem er anschließend arbeitete, wurde schon 1933 zwangsweise verkauft und „arisiert“ und Max Cahn dadurch arbeitslos.

Für einige Jahre (1933-37) konnte er noch als Spezialvertreter für „unsere Klein-Lebensversicherung für unsere Gesellschaft „Allianz“ arbeiten.“

Später mussten Max und Helene Cahn bis kurz vor ihrer Deportation am 17.4.1943 in der chemischen Fabrik Erich Schumm in Stuttgart West arbeiten. Die Fabrik wurde als „kriegswichtig“ eingestuft (großer Bedarf von tablettenförmigem Trockenbrennstoff „Esbit“ für Feldküchen), so dass das Ehepaar erst mit einem der letzten Transporte von Stuttgart aus nach Theresienstadt verbracht wurde.

Am 17.4.1943, wenige Tage nach der Beendigung ihrer letzten Beschäftigung bei Erich Schumm (die Fabrik im Westen Stuttgarts wurden im selben Jahr durch Fliegerbomber zerstört), wurden Max und Helene Cahn mit 17 anderen jüdischen Bürgern, zunächst nach Theresienstadt deportiert.

Max Cahn kam am 28. September 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz, Helene am 4. Oktober 1944. Sie wurden dort ermordet.

Am 14. April 2012 wurden in der Breitscheidstraße 2 für Max und Helene Cahn Stolpersteine verlegt.

Finanzierung der Gedenksteine durch Rudolf Guckelsberger, Stuttgart.

Recherche und Text: Jennifer Lauxmann und Barbara Heuss-Czisch, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Mitte

Quellen: Landesarchiv Ludwigsburg, Stadtarchiv Stuttgart, Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst.