Als der Arzt Dr. Max Hommel und Esther geb. Marx im Jahr 1896 die Ehe schlossen, konnten sie Hoffnung haben auf einen glücklichen gemeinsamen Lebensweg.

Die Eheleute stammten beide aus Dörfern mit relativ hohem jüdischem Bevölkerungsanteil. Sowohl in Thalmässing, wo Max Hommel als Sohn des hoch geachteten Lehrers aufwuchs, als auch in Freudental, dem Heimatort von Esther Hommel (geb. 1875), gab es eine Schule und eine Synagoge.

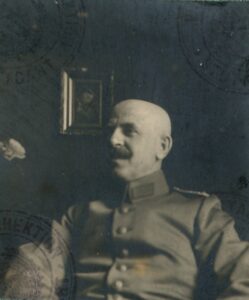

Max Hommel (geb. 1867) durfte als einziges seiner acht Geschwister ein Gymnasium besuchen. Er studierte Medizin in München und Würzburg. Nach Freiwilligendiensten beim Militär praktizierte Dr. Hommel in Ichenhausen, wo 1897 der Sohn Justus geboren wurde.

Ab August des Jahres 1907 war Familie Hommel in Stuttgart gemeldet. In den folgenden Jahren war Dr. Hommel neben dem Beruf auch in der Israelitischen Gemeinde Stuttgarts aktiv. So saß er im Verwaltungsrat des Jüdischen Schwesternwohnheims in der Dillmannstraße, wo er auch während des Kriegs ehrenamtlich den Dienst als leitender Arzt des hier eingerichteten Zweiglazaretts übernahm.

Ab Sommer 1918 an befanden sich Wohnung und Praxis in der Schloßstr. 47, wo Familie Hommel eine 6-Zimmer-Wohnung im ersten Stock des Hauses bewohnte. Die Familie konnte bis in die 1930er Jahre gut von den Einkünften der Praxis leben.

Der Sohn Justus Hommel besuchte bis zum Abitur 1916 das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Nach dem Krieg schrieb er sich im Fach Jura an der Tübinger Universität ein. Er wechselte für zwei Semester an die Universität München, anschließend kehrte er zum Wintersemester 1921/22 an die Tübinger Universität zurück mit dem Ziel, die Erste Juristische Staatsprüfung abzulegen.

Der Sohn Justus Hommel besuchte bis zum Abitur 1916 das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Nach dem Krieg schrieb er sich im Fach Jura an der Tübinger Universität ein. Er wechselte für zwei Semester an die Universität München, anschließend kehrte er zum Wintersemester 1921/22 an die Tübinger Universität zurück mit dem Ziel, die Erste Juristische Staatsprüfung abzulegen.

Im Frühjahr 1922 bestand er alle Prüfungen in den juristischen Teilfächern, aber die Arbeit in Volkswirtschaftslehre wurde von der Prüfungskommission für „unzureichend“ befunden. Er hatte wohl einen zu arbeiterfreundlichen Standpunkt eingenommen. Das Angebot des württembergischen Justizministers Eugen Bolz, das Examen zu wiederholen, lehnte Justus Hommel ab. So promovierte er an der Uni Frankfurt und arbeitete einige Jahre in der freien Wirtschaft. Von 1925 bis 1935 betrieb er in Stuttgart ein eigenes Büro als Wirtschaftsberater.

Trotz absehbarer Hindernisse ab 1933 legte er noch im Juni erfolgreich die Zweite Juristische Dienstprüfung ab und hatte vor, im Herbst 1933 ein Rechtsanwaltsbüro zu eröffnen. Dazu kam es nicht mehr. Er erhielt als ‚Jude‘ weder eine Zulassung als Rechtsanwalt, noch wurde er zum Gerichtsassessor ernannt.

Das Leben wurde zum Hindernislauf. Justus Hommel hatte die Stuttgarter Kaufmannstochter Emma Bairle kennengelernt und sich mit ihr verlobt. Sie arbeitete als Stenotypistin, Buchhalterin und Kontoristin und gehörte der katholischen Kirche an. Die Verbindung eines ‚Juden‘ und einer ‚Arierin‘ war nach Inkrafttreten der ‚Nürnberger Gesetze‘ im September 1935 für beide Beteiligte eine Straftat.

Gleichzeitig wurden die alten Eltern von Justus durch die neuen Gesetze der Nazis Schritt für Schritt ihrer Existenzgrundlage beraubt: Berufsverbot für jüdische Ärzte, mehrere erzwungene Wohnungswechsel, ab Kriegsbeginn 1939 Beschränkung der Zuteilung von Lebensmitteln. Dass Esther Hommel 1940 Aufnahme fand im Marienhospital, war nicht selbstverständlich. Der einzige Sohn Justus war seit 1935 in der Schweiz bzw. in Italien. Er konnte der Mutter nicht beistehen.

Ester Hommel starb am 11. August 1940. So blieben ihr der ‚Judenstern‘ und die weiteren Stationen der Zwangsumzüge bis hin zur Ermordung erspart.

Im Herbst 1941 wurden viele meist ältere Stuttgarter Juden in leerstehende alte Schlösser „evakuiert“, weitab von zu Hause, eine Art Vorhof zur Hölle. Dr. Max Hommel kam nach Schloss Weißenstein bei Göppingen, zusammen mit etwa 50 weiteren Insassen.

Am 19. August 1942 erfolgte dann der Abtransport über das Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg. Nach zwei schrecklichen Nächten wurden insgesamt 1078 Menschen in primitiven Reichsbahnwaggons vom Nordbahnhof in das KZ Theresienstadt deportiert, darunter auch zwei von Max Hommels Schwestern. Aufgrund der menschenunwürdigen Bedingungen im Konzentrationslager Theresienstadt starb Dr. Max Hommel am 19. Januar 1943, an „Altersschwäche“ und Darmkatharr.

Justus Hommel war nach der Machtübergabe an die Nazis klargeworden, dass er in Nazi-Deutschland keine berufliche Zukunft haben würde. Er verließ Stuttgart im Juli 1935 und reiste nach Zürich, wo Verwandte wohnten. Als ‚Emigrant‘ in der Schweiz zu leben, hätte Arbeitsverbot bedeutet. Nach einem Aufenthalt in Italien, wo ab 1938 die Ausweisung drohte, wohnte er ab 1939 als Staatenloser in Luzern. Zwischen 1940 und 1942 musste er Zwangsarbeit leisten.

Erst im Mai 1946 konnte Justus Hommel nach Stuttgart zurückkehren. Bereits im Juni 1946 schloss er mit seiner langjährigen Verlobten die Ehe und trat der katholischen Kirche bei.

Als „Unbelasteter“ wurde er problemlos im Staatsdienst akzeptiert, zunächst in der Spruchkammer, deren Aufgabe es war, die politische Vergangenheit der Beamtenschaft zu überprüfen, später als Staatsanwalt. Sein letzter Titel war der eines Amtsgerichtsdirektors im Ruhestand.

Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Justus Hommel Charlotte Conzmann. Beiden blieben noch fast fünf gemeinsame Jahre. Justus Hommel starb am 4. Februar 1984.

*****

Seine Witwe begründete im Juli 1984 die mit 10.000 DM dotierte ‚Justus-Hommel-Stiftung‘ am Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, wo ihr Mann im Jahr 1916 sein Abitur abgelegt hatte. Der Stiftungszweck lautet: „Im Einklang mit dem ausführlichen Wunsch des Verstorbenen, die Schönheit und Reinheit unserer deutschen Sprache zu bewahren, soll die Auszeichnung demjenigen Schüler nach bestandener Reifeprüfung am Eberhard–Ludwigs–Gymnasium zuerkannt werden, der sich in seinen Aufsätzen und Vorträgen eines besonders gewählten Ausdrucks der deutschen Sprache beflissen hat.“

*****

Am 21. November 2025 wurden in der Schloßstr. 47 für Max, Esther und Justus Hommel Stolpersteine verlegt.

Bei der Verlegungszeremonie wurde diese Broschüre verteilt.

Recherche und Text: Klaus Maier-Rubner, Initiative Stolpersteine Göppingen in Kooperation mit Stolperstein-Initiative Stuttgart Nord und West

Eine Biografie der Familie Hommel findet sich auf der Webseite der Stolperstein-Initiative Göppingen.

Fotos: StA Ludwigsburg