Heinrich Wortsmann wurde am 24.1.1896 in Niederstetten / Hohenlohe geboren. Er kam schon als Kind nach Stuttgart: 1907 zog die Mutter Amalie Wortsmann nach dem Tod ihres Ehemannes Emanuel mit den sechs Kindern nach Cannstatt, wo sie in der Wilhelmstraße 18 wohnten. Als die Mutter 1917 starb, ihr Grab ist auf dem Steigfriedhof in Bad Cannstatt, führte die Tochter Martha die Wohnung unter ihrem Namen weiter.

Heinrich Wortsmann wurde am 24.1.1896 in Niederstetten / Hohenlohe geboren. Er kam schon als Kind nach Stuttgart: 1907 zog die Mutter Amalie Wortsmann nach dem Tod ihres Ehemannes Emanuel mit den sechs Kindern nach Cannstatt, wo sie in der Wilhelmstraße 18 wohnten. Als die Mutter 1917 starb, ihr Grab ist auf dem Steigfriedhof in Bad Cannstatt, führte die Tochter Martha die Wohnung unter ihrem Namen weiter.

Das Wenige, was wir über Heinrich, den jüngsten der sechs Geschwister, wissen, ist den späteren Aussagen des Bruders Max (geb. 1889) und der Schwester Martha Ehrlich (geb. 1890) in den Wiedergutmachungsakten zu entnehmen. Beiden war die Flucht in die USA nach Atlanta / Georgia gelungen; Max 1938 über die Schweiz, Martha 1941 nach Shanghai und erst 1946 weiter nach Amerika.

Heinrich arbeitete in der Firma Württ. Ölindustrie seines Schwagers Leopold Ehrlich, Marthas Ehemann, in der Immenhofer Straße 3; zuerst als Reisender und seit 1922 als Prokurist. Max schreibt: „Mein Schwager und mein Bruder haben ihre geschäftlichen Angelegenheiten regelmäßig mit mir besprochen“, und weiter: „Heinrich marschierte im Ersten Weltkrieg gegen Russland und verlor nach dem Krieg beide Beine.“ Auch Martha berichtet, sie habe bei ihrer Flucht ihren „doppelbeinamputierten“ Bruder nicht mittellos zurückgelassen, da er bis zu ihrer Abreise eine Rente von der Deutschen Reichsbahn erhalten habe. Ist Heinrich auf einer geschäftlichen Bahn-Reise verunglückt und arbeitete danach im Büro als Prokurist. – 1934 starb Leopold Ehrlich.

Max schreibt: „Meine Schwester führte dann das Geschäft zusammen mit meinem im Jahre 1942 verstorbenen Bruder Heinrich weiter, bis 1936, da wurde die Firma „arisiert“, auch die Prokura von Heinrich Wortsmann war erloschen.“

Die Geschwister Heinrich, zuvor wohnhaft in der Bismarckstraße 78, und Martha waren 1934 zusammengezogen, in die Weißenburgstraße 2 D, 1. Stock. Neben den zunehmenden Repressalien gegen Juden, war das Leben für den beinamputierten Heinrich besonders schwer. Er brauchte ständig Morphium, es war schwierig, für die Rezepte nach der Auswanderung des jüdischen Arztes einen anderen Arzt zu finden, da nicht-jüdische Ärzte Juden nicht behandeln durften.

Ein mit einer Jüdin verheirateter „Arier“ nützte diese Notlage später aus mit der unwahren Behauptung, Martha Ehrlich habe die Rezepte nicht bezahlen können und ihm dafür ein Grundstück geschenkt. 1940 wurden Heinrich und Martha getrennt.

Heinrich musste in die Bismarckstraße 92 ziehen, ein „Judenhaus“ mit vielen anderen zwangseingewiesenen Juden; Martha in die Seestraße 7.

Für Heinrich muss die Abreise seiner Schwester im Februar 1941 sehr schwer gewesen sein. Der Weg in ein anderes Land ist dem Behinderten verwehrt. Er bleibt als einziger der Familie in Stuttgart zurück. Alle sind in den USA in Sicherheit: Bruder Max mit seiner Frau und den zwei Kindern, Marthas Sohn Kurt, und Martha selbst kam wenigstens vorerst noch bis Shanghai. Er findet Unterschlupf im Haus der Israelitischen Kultusgemeinde, in der Hospitalstraße 34.

Das Wissen um die Ausweglosigkeit seiner Situation trieb ihn in tiefste Verzweiflung.

Der erste Deportationszug mit über 1000 jüdischen Menschen ist bereits am 1. Dezember 1941 nach dem Osten, nach Riga, abgegangen; er wird beim nächsten Transport dabei sein.

Am 15. Februar 1942 macht er seinem Leben ein Ende.

Das Sterberegister des Standesamts Stuttgart vermeldet, er sei um 15:30 Uhr an diesem 15. Februar noch lebend gesehen worden; um 19:40 Uhr wird er in seinem Zimmer in der Hospitalstraße 34 tot aufgefunden. Der Totenschein gibt genaueste Auskunft: Suicidium – Strangulation – tot aufgefunden.

Es ist ein grausames Ende, in das ihn, den erst 46-Jährigen, die blindwütigen nationalsozialistischen Verfolger hinein getrieben haben.

Recherche und Text: Irma Glaub, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd, 2010

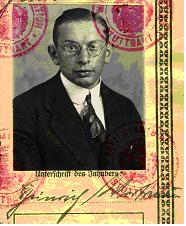

Quellen und Foto: Staatsarchiv Ludwigsburg.