Rechtsanwältin Dr. Ella Kessler-Reis aus Stuttgart-Degerloch war die Tochter von Rechtsanwalt und Notar Dr. jur. Richard Reis, der von 1904 bis 1910 Gemeinderat und langjähriges Vorstandsmitglied und auch Präsident der Anwaltskammer in Stuttgart war. Seine Anwaltskanzlei hatte er zusammen mit Dr. Giessenhoffer und Dr. Haffner in der Königstraße 40.

Anfang des letzten Jahrhunderts erwarb Dr. Reis ein über 25 Ar großes Grundstück in Stuttgart-Degerloch, das sich von der Waldstraße bis zur Reutlinger Straße und über die heutige Felix-Dahn-Straße erstreckte, mitsamt dem schon 1884 erbauten Haus, welches bis heute nur wenig verändert wurde. Anfangs war dies nur die Sommerwohnung der Familie Reis. Erst seit 1925 war das Anwesen in Stuttgart-Degerloch, zu dem heute nur noch etwa 8 Ar gehören, der Hauptwohnsitz der Familie. Als Dr. Reis am 26. Februar 1938 starb, beerbte ihn seine Frau Auguste geborene Kahn und seine drei Töchter Dora, Ruth und Ella. Nach dem Krieg wurde das Anwesen an eine Bäckerfamilie verkauft, von der es später die heutigen Besitzer abkauften.

Die Tochter Dr. Ella Kessler-Reis, die am 13. Januar 1899 in Stuttgart geboren war, wurde 1932 in Stuttgart als Rechtsanwältin zugelassen, arbeitete auch in der väterlichen Anwaltskanzlei und wohnte bis 1939 in der Werastraße 47, dem heutigen Hainbuchenweg, in Stuttgart-Degerloch. Schon im Frühjahr 1933 wurde ihr von den Nationalsozialisten die Zulassung als Rechtsanwältin wieder entzogen. Im Frühjahr 1935 stellte der Anwalt Otto Küster Ella Kessler-Reis, die wie er dem Volkacher Bund angehörte, als Sekretärin ein, bis auch er sich nicht mehr traute, sie weiter zu beschäftigen.

Nach der Pogromnacht 1938, als Verwaltung die Jüdische Mittelstelle in der Hospitalstraße 36 entstand, arbeitete sich Ella Kessler-Reis nun dort in der Organisation der Auswandererhilfe ein. Sehr viele Menschen verdankten ihr ihre rechtzeitige Auswanderung und damit ihr Leben, so auch ihre Schwestern Ruth Dross und Dora Reis mit ihrem Sohn Michael.

Da das Elternhaus in der Waldstraße 4 in ein “Judenhaus“ umfunktioniert wurde, musste auch Ella Kessler-Reis ihre Wohnung im Hainbuchenweg für „Arier“ räumen und wieder in ihrem Elternhaus wohnen, in das im Lauf der Zeit auch andere jüdische Mitbürger eingewiesen wurden, unter anderem auch Julie Weil aus der Fideliostraße in Stuttgart-Degerloch. Außer Julie Weil, die ihren Stolperstein vor der Fideliostraße15 bekam, Ella Kessler Reis und ihrer Mutter Auguste Reis, konnten alle jüdischen Bewohner dieses Hauses rechtzeitig “auswandern”.

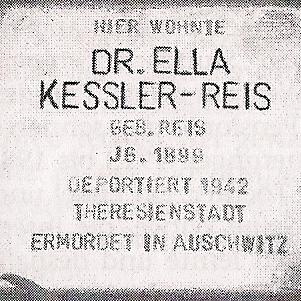

Ella Kessler-Reis blieb, um zu helfen, und so war ihr Schicksal besiegelt als in der zweiten Hälfte des Jahres 1941 ihr die Auswanderung verboten wurde. Am 22. August 1942 wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert. Ihre Mutter wurde von Theresienstadt mit Hilfe des Roten Kreuzes, angeblich gegen einen Lastwagen, in die Schweiz ausgetauscht. Ella Kessler Reis wurde1944 von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Für sie wurde ausnahmsweise der Gedenkstein nicht vor ihrem letzten frei gewählten Wohnsitz im Hainbuchenweg 47, sondern vor ihrem Elternhaus Waldstraße 4, in welchem sie die längste Zeit freiwillig und zuletzt wieder unfreiwillig lebte, verlegt. Zu der Verlegung ihres Stolpersteins reiste am 29. April 2006 ihr Neffe Michael Rice extra aus den USA an. Er erinnert sich noch gut an seine Tante und auch an Julie Weil und begrüßt die Verlegung der Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus sehr.

Verlegung des Stolpersteins: 29. April 2006

Recherche und Text: Doris Neu, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Fildervororte.

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg

Literatur: Maria Zelzer: Der Weg der Stuttgarter Juden. Stuttgart 1964, S. 229-230.

Otto Küster: Ella Kessler zum Gedächtnis. In: Otto Küster: Die dramatische Struktur der Wahrheit, ausgewählte Schriften dem Autor zum 60. Geburtstag am 4.1.1967 überreicht von seinen Freunden. Stuttgart 1967, S. 97-107.

Doris Neu: Vom Elternhaus zum Judenhaus – die Waldstraße 4 in Stuttgart-Degerloch, dem letzten Wohnsitz von Ella Kessler-Reis und Julie Weber vor ihrer Deportation. In: Harald Stingele und Die AnStifter (Hrsg.): Stuttgarter Stolpersteine. Spuren vergessener Nachbarn; ein Kunstprojekt füllt Gedächtnislücken. Filderstadt 2006, S. 128-131

Kontakte mit dem Neffen von Ella Kessler-Reis, Michael Rice, und weitere Zeitzeugen.

Stuttgarter Zeitung 01.12.2019 über das ![]() Judenhaus Waldstraße 4

Judenhaus Waldstraße 4