In der Stitzenburgstraße 9 lebte das Ehepaar Schlossberger seit 1890, der Fertigstellung des fünfgeschossigen Neubaus. Als Simon Schlossberger 1926 im gesegneten Alter von 70 Jahren starb, ging eine stolze Biografie friedlich zu Ende. Seine Grabstätte befindet sich im jüdischen Teil des Pragfriedhofs. 16 Jahre darauf starb seine Frau Henriette unter ganz anderen Umständen – entrechtet, ausgeplündert, aus der Heimatstadt verschleppt. Sie erlag dem Terror im Todeslager Theresienstadt.

In der Stitzenburgstraße 9 lebte das Ehepaar Schlossberger seit 1890, der Fertigstellung des fünfgeschossigen Neubaus. Als Simon Schlossberger 1926 im gesegneten Alter von 70 Jahren starb, ging eine stolze Biografie friedlich zu Ende. Seine Grabstätte befindet sich im jüdischen Teil des Pragfriedhofs. 16 Jahre darauf starb seine Frau Henriette unter ganz anderen Umständen – entrechtet, ausgeplündert, aus der Heimatstadt verschleppt. Sie erlag dem Terror im Todeslager Theresienstadt.

Viele Jahre hatten die Schlossbergers ein ganz normales Leben als angesehene Stuttgarter Bürger geführt. Simon Schlossberger hatte sich einen enormen sozialen Aufstieg erarbeitet. Die Vorfahren von Simon Schlossberger, geb. in Hollenbach, Regierungsbezirk Schaben, kommen aus dem heutigen Bereich Fichtenau, aus Unterdeufstetten, an der Grenze zum Hohenlohisch-Fränkischen, einer der ärmsten jüdischen Gemeinden in ganz Württemberg. Die Erwerbszweige der meisten Familien dort waren bescheiden: Sie stellten Bürsten her, reinigten Bettfedern, sammelten Lumpen oder waren sogar gezwungen zu betteln. Simon Schlossberger dagegen gelang es, sich vom Rechnungs- zum Postrat und schließlich zum Oberpostrat hochzuarbeiten. Von 1905 bis 1923 hat er sich um den Aufbau des Postkraftdienstes und des Postscheckamtes Stuttgart verdient gemacht.

Nach seinem Tod bleib seine Frau Henriette in der gemeinsamen Wohnung; wohl auch, weil ihre Mutter Sophie Bachmann bis zu ihrem Tod, 1913, direkt nebenan in der Stitzenburgstraße 7 lebte. Viele jüdische Bürger:innen wohnten hier, so dass unter der Bevölkerung das Stitzenburgviertels auch die Bezeichnung „Klein Jerusalem“ üblich war.

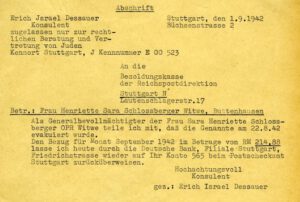

Im Lauf der 1930er Jahre verschärften die Nazis die Drangsalierung der Juden immer weiter. So musste die relativ vermögende Beamten-Witwe Henriette Schlossberger eine so genannte “Judenabgabe” in Höhe von 21.500 Reichsmark bezahlen – ein Vermögen wenn man betrachtet, dass Henriette eine Rente von 214,88 RM monatlich bezog; das entspricht heute einer Kaufkraft von ca. 1600 €. Um wenigstens ein Teil ihres Besitzes vor den Ausplünderungen durch die Nazis zu retten, bedachte sie ihre Haushaltshilfe Wally Laib mit der beträchtlichen Summe von 5000 Reichsmark nebst der gesamten “Fahrnis” und setzte in ihrem Testament ihre Nichte, Anna Strauss in den USA, als Erbin ein.

1939 erreichte die Terrorisierung der Juden einen weiteren Höhepunkt. Fast alle wurden gezwungen, ihre Wohnungen aufzugeben, so auch Henriette Schlossberger. Die Juden wurden unter schikanösen Bedingungen in viel zu kleinen Unterkünften eingepfercht, den so genannten “Judenhäusern”. Henriette Schlossberger musste in die Koppentalstr. 6 ziehen Max und Blanka Hartstein geb. Blumenstiel, später nach Buttenhausen. Von dort wurde sie am 22. August 1942 ins KZ Theresienstadt verschleppt. Die brutalen Bedingungen des Lagers überstand sie keine zwei Wochen. Henriette Schlossberger starb am 3. September 1942 im Alter von 74 Jahren.

Ebenfalls in Theresienstadt ermordet wurden Geschwister ihres Mannes, Sigmund (* 1860) und Ernestine (* 1862). An sie erinnert eine Gedenktafel in Augsburg – an unsere frühere Stuttgarter Mitbürgerin Henriette Schlossberger ab heute ein Kleindenkmal vor dem Haus Stitzenbugstraße 9.

Recherche und Text: Gebhard Klehr und Andreas Langen, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Mitte

Quellen:

http://www.alemannia-judaica.de/stuttgart_synagoge_a.htm

Stadtarchiv Stuttgart

Staatsarchiv Ludwigsburg

Maria Zelzer: Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden. Ein Gedenkbuch. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1964

Israelische Gemeinde Württemberg, Stuttgart

Georg Römer, Augsburg-Pfersee

Spender/Pate: Cordula Neidlinger, Ostfildern 4