Zum Schicksal von Arthur und Hermine Hirsch

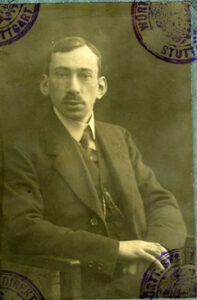

Arthur Hirsch, der Sohn von Gustav und Frieda Hirsch wurde am 16.3.1886 in Tübingen geboren. Nach dem Schulabschluss machte er eine kaufmännische Ausbildung. Mit 28 Jahren musste er als deutscher Soldat in den Ersten Weltkrieg ziehen.

Glücklicherweise kehrte Arthur Hirsch aus dem Krieg zurück. Am 19.4.1919 heirateten Hermine Singer (geboren 10. 2. 1893) aus Hechingen und Arthur in Hechingen. Arthur und seine Frau zogen in eine Wohnung in Stuttgart in der Schloßstr. 29, 2. Stock.

Am 1.7.1920 wurde ihr erster Sohn Erwin geboren und sechs Jahre später der zweite am 30.3.1926, sie nannten ihn Gerhard.

In den schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise (Ende der 1920er bis 1930er Jahre) meldete Arthur Hirsch eine Firma an, in der Adolf Müller 1923 sein Teilhaber wurde. Die Firma handelte als Grosshandlung für Sattler- und Polstermaterialien und Leinen in der Hospitalstr. 24b. 1930 führte Arthur Hirsch die Firma wieder alleine.

Schon 1923 konnte sich die Familie die große 5 Zimmerwohnung in der Sonnenbergstr. 20 bei Dr. Friedrich von Korn, Landesgerichtspräsidenten a. D. mieten, die sie großzügig einrichtete. Sohn Erwin, der später seinen Namen im amerikanischen Exil in Irving änderte (Gerhard änderte seinen Namen in Jerome), beschreibt die Wohnungseinrichtung in seinem Antrag auf Wiedergutmachung als eine großbürgerliche, komfortable Wohnung, ausgelegt mit Orientteppichen und mit Nussbaummöbeln einer bekannten Stuttgarter Firma eingerichtet. Besonders erwähnte er Plattenspieler, Radio, Kristall, Silberwaren, Bilder, Schallplatten und eine große Bibliothek. Sowohl in der Firma als auch zuhause hatten die Hirschs Telefon (zu dieser Zeit noch nicht üblich.)

Bei der Übernahme 1930 beschäftigte die Firma mehrere Mitarbeiter. In den nächsten Jahren liefen die Geschäfte immer schlechter was nur zum Teil auf die Trennung von seinem Geschäftspartner zurückzuführen war, auch wenn Adolf Müller als Reisender eine treibende Kraft des Unternehmens gewesen war. Ein wesentlicher Grund für die wirtschaftliche Verschlechterung war aber schon vor 1933 die antisemitische Stimmung in der Bevölkerung, die die Lage für Juden in Deutschland besonders schwierig machte. Die Mitarbeiterzahl musste reduziert werden. Einer dieser Mitarbeiter, Herr Dürr, sprach 1953, befragt durch die Wiedergutmachungsbehörden, mit großer Hochachtung von Arthur Hirsch als einem „tüchtigen Geschäftsmann“. Trotzdem konnte Arthur Hirsch seine Firma nur retten, indem er sie nach einem Vergleich mit seinen Gläubigern seiner Frau überschrieb. Er arbeitete weiterhin in der Firma. Der ältere Sohn, der eigentlich der Nachfolger im Betrieb werden sollte, floh 1938 mit 18 Jahren in die USA. Aus diesem Grund konnte er seine Ausbildung nicht zu Ende bringen. Später in seinem Antrag auf Wiedergutmachung wegen des Schadens im beruflichen Fortkommen führte er diesen Zusammenhang an. Der Schaden wurde nicht anerkannt.

Am 9.11.1938 wurde Arthur Hirsch in der Reichspogromnacht wie viele Juden in Deutschland festgenommen. Die Stuttgarter Synagoge, die ganz in der Nähe seines Betriebes in der Hospitalstraße stand, brannte nieder. Am nächsten Tag wurde er, wie viele Juden aus Stuttgart nach Dachau ins KZ eingeliefert. Die meisten Häftlinge kamen aus dem Konzentrationslager nach Wochen oder sogar nach Monaten zurück, nicht so Arthur Hirsch, der die grausame Behandlung und die langen Appelle nicht überstand. Er starb am 8.12.1938 in Dachau.

1938, in Arthur Hirsch letztem Lebensjahr, wurde das Leben für Juden in Deutschland durch immer ausgeklügeltere Verordnungen weiter eingeschränkt.

Z.B. wurden jüdische Ärzte laut Verordnung:

Vom 25. Juli zu Krankenbehandler und Rechtsanwälte Konsulenten und waren damit nur noch für neue jüdische Kundenkreise zugelassen.

Vom 17. August: ab 1.1.1939 müssen männliche Juden zusätzlich den Namen Israel, Frauen den Namen Sara tragen.

Vom 5. Oktober: Reisepässe von Juden werden ohne das besondere Kennzeichen „J“ ungültig.

Sicher trug dies auch zur Schwächung seiner Gesundheit bei. Nach dem Tod ihres Mannes meldete die Witwe Hermine Hirsch das Erlöschen der Firma dem Handelsregister. Die Geschäftsaufgabe vom 19.1.1939 begründete sie mit: Verfolgung.

Hermine Hirsch zog zusammen mit ihrem jüngeren Sohn Gerhard in ein sog. Judenhaus in der Wernlinstr. 1. Sie löste das Geschäft und den Besitz auf um 1940 mit dem letzten Schiff nach Amerika zum älteren Sohn zu fliehen.

Um Deutschland verlassen zu können musste sie nach den Verordnungen für Juden eine Reichsfluchtsteuer und zur Genehmigung von Mitnahme des Umzugsgutes eine ersatzlose Abgabe von 800 Reichsmark an die Deutsche Golddiskontbank und weitere Sonderabgaben zahlen. Die Fahrkarten nach Übersee, die sie in Reichsmark bezahlt hatte, verfielen. Sie musste sie kurz vor der Abfahrt ein zweites Mal in Dollar kaufen. Ohne die letzte Habe, die sie in mehreren Koffern und Kisten dem Speditionshaus Schenker & Co. anvertraut hatte, kam sie in Amerika an. Aus der Wiedergutmachungsakte erfahren wir, dass es nicht mehr zu klären war, wie es dazu kam, dass das Umzugsgut verloren ging. Hatte die deutsche Reichsregierung das Umzugsgut konfisziert, wie das in vielen Fällen geschah oder war es bei kriegerischen Zerstörungen bei dem schweren Bombenangriff auf Rotterdam am 10.5.1940 vernichtet worden?

In Amerika musste sich Hermine Hirsch mit einfachsten Arbeiten über Wasser halten und von ihren Söhnen unterstützt werden. Nach jahrelangen zähen Verhandlungen bekam sie von der BRD wegen Verlustes der Firma in Stuttgart 230 DM Rente zugestanden.

Hermine Hirsch schrieb in der Korrespondenz mit dem Amt für Wiedergutmachung:

„In den letzten Jahren vor der Verfolgung hat mein Mann sein Geschäft betrieben. Es war ein achtbares Geschäft, um das ich mich nie kümmerte und ich kann wahrlich nicht mehr wissen was damals verdient wurde. Alle Belege sind während meiner Flucht fortgekommen. Als Zeugen, dass das Geschäft meines Mannes ein achtbares und verdienstreiches war benenne ich Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer jetzt Braunschweig (früher Stuttgart)“. (1956-68 Generalstaatsanwalt in Hessen.)

Von verschiedenen, langwierigen Krankheiten gezeichnet starb Hermine Hirsch am 15.2.1956 mit 63 Jahren in Amerika.

Recherche und Text: Barbara Heuss-Czisch und Jennifer Lauxmann-Stöhr/Stolpersteininitiative Stuttgart-Mitte

Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg

Spender/Pate für das Kleindenkmal: Verein Forum Hospitalviertel e.V., vertreten durch Pfarrer Eberhard Schwarz (Vorstand)

Hermine Hirsch

Foto: Staatsarchiv Ludwigsburg

Am 06.10.2009 wurde in der Hospitalstraße 21 B für Arthur Hirsch ein Stolperstein verlegt.