Adolf Ehrlich wurde am 30. Januar 1877 in Mosbach/Baden geboren. Seine Eltern, Kaufmann Ehrlich und Ehefrau Regina, geb. Gottlieb, stammten aus Neckarzimmern. Der Vater war selbstständiger Kaufmann und führte gemeinsam mit seinem Schwager Isidor Handburger das Unternehmen K. Ehrlich & Co., das bis 1897 im Handelsregister von Mosbach eingetragen war.

1907 wurde Adolf Ehrlich Teilhaber der nun in Stuttgart ansässigen Firma, die in eine Offene Handelsgesellschaft umgewandelt worden war. Nach dem Ersten Weltkrieg verlegte man den Betrieb nach Feuerbach, das zu jener Zeit noch eigenständig war. Gemeinsam mit seinem Schwager Hermann Mendle leitete Adolf Ehrlich die K. Ehrlich & Cie. Chemisch-technische Fabrik OHG – einen Großhandel für Brauereibedarf, Öle und Fette.

Seit 1904 war der erfolgreiche Unternehmer mit Emma Ehrlich verheiratet, die am 6. August 1881 in Augsburg-Kriegshaber als Emma Mendle geboren wurde. Sie war das fünfte von acht Kindern des angesehenen Kaufmanns Lehmann Mendle und dessen Ehefrau Cecilia, geb. Levinger. Die Familie belieferte als Heereslieferant das kurbayerische Militär.

Die Familie Ehrlich wohnte ab 1906 in einer großzügigen und gutbürgerlich eingerichteten Fünf-Zimmer-Wohnung in der Olgastraße 124 in Stuttgart. Im Mai des gleichen Jahres kam Sohn Karl zur Welt, neun Jahre später, am 18. September 1915, Tochter Cilly.

Die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre traf das Unternehmen schwer. Zwar konnte 1926 durch einen Vergleich mit den Gläubigern eine Insolvenz abgewendet werden, doch 1932 scheiterten alle weiteren Rettungsversuche, und das Unternehmen musste Konkurs anmelden.

In den Folgejahren versuchte Sohn Karl Ehrlich, ein gelernter Textilkaufmann, das Geschäft seines Vaters und Onkels in anderer Rechtsform weiterzuführen Er übernahm Waren aus der Konkursmasse, knüpfte neue Geschäftsbeziehungen und beschäftigte seinen Vater weiter. Doch der Versuch scheiterte. Wie Karl Ehrlich 1963 im Rahmen des Wiedergutmachungsverfahrens an seinen Rechtsanwalt schrieb: „Nachdem die damaligen Gesetze es unmöglich gemacht haben, von jüdischen Firmen zu kaufen und Juden keine Führerscheine und Reiselegitimationskarten hatten, konnte ein Geschäft nicht mehr geführt werden.“

Vater Adolf und Sohn Karl wurden nach der Pogromnacht im November 1938 verhaftet. Während Karl im Dezember 1938 in die USA emigrieren konnte und Silvester 1938 in New York eintraf, blieben seine Eltern und Schwester Cilly in Deutschland zurück.

Über die Kindheit von Cilly Ehrlich ist nichts bekannt. Es ist zu vermuten, dass sie der gesellschaftlichen Stellung entsprechend gutbürgerlich erzogen wurde. Im April 1939 heiratete sie in Heidelberg den Kaufmann Kurt Jablonski. Der 15 Jahre ältere Ehemann war nach der Pogromnacht ebenfalls verhaftet worden und für drei Wochen in das KZ Dachau gebracht worden. Noch 1939, im Jahr der Eheschließung, verließ Kurt Jablonski Deutschland. Warum der Möbelkaufmann ohne seine Frau emigrierte – zunächst nach Kent, England, und 1940 in die USA – ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Seine Ehefrau Cilly blieb in Heidelberg bei ihren Schwiegereltern.

Auf Grundlage des „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30. April 1939 wurde das Ehepaar Ehrlich gezwungen, die Wohnung in der Stuttgarter Olgastraße zu verlassen. Von 1940 bis November 1941 lebten sie im ersten Stock des Hauses Johannesstraße 79, gemeinsam mit der Arztwitwe Elise Strauß. Vermutlich lebte auch Tochter Cilly wieder bei ihnen. Nach der Emigration ihres Mannes und der Deportation ihrer Schwiegereltern im Oktober 1940 nach Gurs hielt sie nichts mehr in Heidelberg.

Verzweifelt versuchte Karl Ehrlich von Philadelphia aus, seine Eltern zu retten. Nach Kriegseintritt der Vereinigten Staaten war jedoch eine direkte Einreise in die USA nicht mehr möglich. Karl stand mit der Stuttgarter Auswandererstelle in Kontakt, schaltete den National Refugee Service ein, lieh sich Geld bei Freunden und seinem Chef. Mitte November 1941 kabelte er an seine Eltern „Sicherheiten Cuba hinterlegt“. Und am 9. Dezember 1941 konnte er endlich mitteilen, dass die Visa für Kuba in Berlin hinterlegt seien.

Doch es war zu spät. Ende November mussten sich die Eheleute Ehrlich mit ihrer Tochter am Killesberg einfinden. Alle drei wurden am 1. Dezember nach Riga und von dort ins Lager im ehemaligen Gutshof Jungfernhof deportiert. Emma und Cilly wurden wahrscheinlich am 26. März 1942 im nahegelegenen Wald von Bikernieki erschossen; dieses Datum wurde später amtlich als Todestag festgelegt. Die Spur von Adolf Ehrlich verliert sich. Auch er hat er die schlimmen Lebensbedingungen und die strenge Kälte im Lager nicht überlebt.

Im März 2005 wurden in der Olgastraße 124 Stolpersteine für Adolf und Emma Ehrlich sowie für Cilly Jablonski verlegt.

An Emmas jüngeren Bruder Hermann Mendle, den Geschäftspartner von Adolf Ehrlich, und an seine Frau Paula, geb. Hirsch, erinnert ein Stolperstein in der Frühlingshalde 8. Für Emmas und Hermanns Schwester ältere Anna Hirschberger, geb. Mendle, gibt es einen Eintrag im Gedenkbuch der Stadt München.

Recherche und Text: Marion Weber, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd

Quellen:

Adolf Ehrlich:

Mapping the Lives

Yad Vashem Internationale Holocaust Gedenkstätte,

Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945

Arolsen Archives

Stuttgarter Passakten im Staatsarchiv Ludwigsburg

Wiedergutmachungsunterlagen im Staatsarchiv Ludwigsburg (Bestand EL 350 I Bü 24506, EL 350 I Bü 24507, EL 350 I Bü 24508, EL 350 I Bü 31531, FL 300/33 I Bü 4826, FL 300/33 I Bü 5012)

Handelsregistereinträge im Deutschen Reichsanzeiger 1896 – 1936

Handelsregisterunterlagen im Staatsarchiv Ludwigsburg (Bestand F 305 Bü 88)

Familiendatenbank Juden im Deutschen Reich

Zelzer, Maria: Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden. Stuttgart 1964, S. 223, 302, 466

Stuttgarter Adressbücher

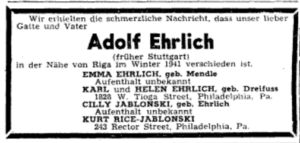

Traueranzeige in Der Aufbau, 31.08.1945, S. 18

Emma Ehrlich, geb. Mendle:

Mapping the Lives

Yad Vashem Internationale Holocaust Gedenkstätte

Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945

Stadtarchiv Augsburg, Standesamt Kriegshaber, Nr. A 72/1881

Stuttgarter Passakten im Staatsarchiv Ludwigsburg

Stolperstein für Bruder Hermann Mendle und Schwägerin Paula

Gedenkbuch der Stadt München (Anna Hirschberger, geb. Mendle)

Informationen zur jüdischen Gemeinde in Kriegshaber

Jüdisches Leben in Bayern

Familiendatenbank Juden im Deutschen Reich,

Zelzer, Maria, Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden, Stuttgart 1964, S. 302

Cilly Jablonski, geb. Ehrlich:

Mapping the Lives

Yad Vashem Internationale Holocaust Gedenkstätte

Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945

Familiendatenbank Juden im Deutschen Reich

Stuttgarter Passakten im Staatsarchiv Ludwigsburg

Pennsylvania, U.S., Federal Naturalization Records, 1941, No. 163268, Kurt Jablonski,