Der Grafiker und Kunstliebhaber Wilhelm Bodenheimer

Wilhelm Bodenheimer (* 1868) wuchs in der Stuttgarter Innenstadt zusammen mit sechs Geschwistern auf. Der Vater, der Kaufmann Jakob Bodenheimer, betrieb in der Gerberstraße 28 eine “Handlung in Kurzwaren und Hutmacherartikeln”; am Leonhardsplatz 23 wurde Wilhelm geboren, in der Wilhelmstraße 8 wohnten die Eltern Jakob und Henriette dann 30 lange Jahre. Ihre Gräber und die von drei Geschwistern Wilhelms im israelitischen Teil des Pragfriedhofs sind bis heute erhalten. Die Bodenheimers fühlten sich als deutsche Bürger jüdischen Glaubens. Im Stifter-Verzeichnis der Dillmannstiftung 1892 zum 25-Jahr-Jubiläum des Dillmann-Gymnasiums, das als Realgymnasium wegen der Pflege der Naturwissenschaften besonders von der Kaufmannschaft begrüßt wurde, ist Jakob Bodenheimer aufgeführt, neben vielen anderen jüdischen Namen.

In den prächtigen Neubau Tulpenstraße 5 im neuen Lehenviertel – das Haus wurde leider im Krieg zerstört – zog 1915 Wilhelm mit seinen Schwestern Frida und Selma, in eine geräumige Vierzimmerwohnung, ausgestattet mit wertvollen Möbeln und “Gemälden der Schwaben Baumeister, Schlemmer, Reiniger, Pleuer”, wie ein Freund später schreibt. (Das Bild zeigt die Geschwister Bodenheimer, vornhe rechts Wilhelm Bodenheimer.)

In den prächtigen Neubau Tulpenstraße 5 im neuen Lehenviertel – das Haus wurde leider im Krieg zerstört – zog 1915 Wilhelm mit seinen Schwestern Frida und Selma, in eine geräumige Vierzimmerwohnung, ausgestattet mit wertvollen Möbeln und “Gemälden der Schwaben Baumeister, Schlemmer, Reiniger, Pleuer”, wie ein Freund später schreibt. (Das Bild zeigt die Geschwister Bodenheimer, vornhe rechts Wilhelm Bodenheimer.)

Nur Wilhelm ging den Weg in die Vernichtung. Zwei verheiratete Schwestern emigrierten in die USA, Bruder Max Isidor ging 1935 nach Palästina. Dieser Dr. Max Isidor Bodenheimer, Rechtsanwalt in Köln, wurde berühmt als Zionist und Freund Theodor Herzls. Seine 1938 in Jerusalem geschriebenen Memoiren wurden 1958 von seiner Tochter Henriette Hannah Bodenheimer in Deutschland herausgegeben unter dem Titel “So wurde Israel”. Hier lässt sich – neben der Geschichte des Zionismus – das glückliche und behütete Aufwachsen der Geschwister in der geliebten Heimatstadt Stuttgart in Harmonie mit der christlichen Bevölkerung in (fast) völliger Assimilation nachlesen.

Im Gegensatz zu Max Isidor gehörte Wilhelm wohl zu den vielen Juden, “die in ihrem gewohnten Optimismus dahinlebten”, wie sein Bruder, der Zionist, es ausdrückt. Ab 1939 plante Wilhelm immerhin, zum Bruder nach Jerusalem zu ziehen. Ein reger Briefwechsel zwischen den Brüdern, der Nichte Hannah Henriette und den Familien der nach USA emigrierten Schwestern zeugt vom Versuch der Ausreise nach Palästina im letzten Moment. Mehr als 200 Blätter werden in Jerusalem bei der ?Society for the Commemoration of Max I. Bodenheimer and of Henriette Hannah Bodenheimer”, einer Abteilung der ?Central Zionist Archives”, aufbewahrt. Ein Studium dieser Briefe würde das Leben Wilhelm Bodenheimers sicher weiter aufhellen.

Erschütternd ist der im Staatsarchiv Ludwigsburg einsehbare Briefwechsel vom September/Oktober 1939, aus dem das Scheitern der Bemühungen um ein Einreisezertifikat nach Palästina hervorgeht. Für eine Flucht war es zu spät!

Ende 1939 bezieht Wilhelm eine kleine Erdgeschoss-Wohnung in der Alexanderstraße 124, 1940 erfolgt die Zwangseinweisung in das “Judenhaus” Hauptstätter Straße 92, eine Maßnahme der Separierung “von den Ariern” in Häuser, die Juden gehören. Im Oktober 1941 kommt die Zwangsevakuierung nach Oberdorf am Ipf bei Bopfingen – um die Städte “judenfrei” zu machen – in ein kleines jüdisches Haus, zusammengedrängt auf engstem Raum bei geringster Verpflegung.

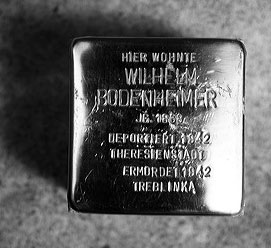

Am 22. August 1942 erfolgt die Deportation nach Theresienstadt. Auf dem Weg zum Sammellager auf dem Killesberg und zum Güterbahnhof des Nordbahnhofs sieht er zum letzten Mal etwas von seiner Heimatstadt. Am 29. September 1942 ist der Weitertransport nach Treblinka nordöstlich von Warschau. Auf dem Weg dorthin oder in einer der zehn Gaskammern endet sein Leben. Amtlich wird 1952 sein Todesdatum auf den 29.9.1942 festgelegt. Im Theresienstädter Gedenkbuch und auf den Tafeln in der ehemaligen Synagoge in Oberdorf wird dieses einst geachteten und beliebten Menschen und Nachbarn gedacht. Am 10.11.2006 wurde für ihn in der Tulpenstrasse 5 ein Stolperstein verlegt.

Am 22. August 1942 erfolgt die Deportation nach Theresienstadt. Auf dem Weg zum Sammellager auf dem Killesberg und zum Güterbahnhof des Nordbahnhofs sieht er zum letzten Mal etwas von seiner Heimatstadt. Am 29. September 1942 ist der Weitertransport nach Treblinka nordöstlich von Warschau. Auf dem Weg dorthin oder in einer der zehn Gaskammern endet sein Leben. Amtlich wird 1952 sein Todesdatum auf den 29.9.1942 festgelegt. Im Theresienstädter Gedenkbuch und auf den Tafeln in der ehemaligen Synagoge in Oberdorf wird dieses einst geachteten und beliebten Menschen und Nachbarn gedacht. Am 10.11.2006 wurde für ihn in der Tulpenstrasse 5 ein Stolperstein verlegt.

Ausführlich berichtet über Wilhelm Bodenheimer wird in dem im Herbst im Markstein-Verlag erschienenen Buch Stuttgarter Stolpersteine- Spuren vergessener Nachbarn. Dort findet sich auch ein Verzeichnis der Quellen zur Geschichte Wilhelm Bodenheimers.

Irma Glaub, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Süd