In der Gablenberger Hauptstraße 173 lebten einst vier Frauen jüdischer Abstammung:

Clara Straus, geb. Levi, wurde am 15. Januar 1870 geboren. Sie brachte zwei Töchter, Lilli und Paula, zur Welt. Wann ihr Mann starb, wissen wir nicht.

Lilli Straus, geboren am 24. März 1892, arbeitete viele Jahre als kaufmänische Angestellte in der Stuttgarter Kakao- und Schokoladenfabrik Buck, zuletzt bis März 1934 als Prokuristin. Als “Nichtarierin” verlor sie diese Arbeit.

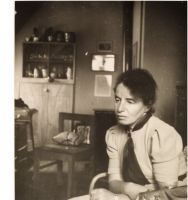

Paula Straus geboren am 31. Januar 1894, wurde eine der ersten Gold- und Silberschmiedemeisterinnen Deutschlands. Ihr Atelier hatte sie in Stuttgart Nord. Ihr Interesse galt der Herstellung von Gebrauchsgegen-ständen aus Silber, z.B. Schalen, Kannen, Dosen und Besteck. Sie entwarf aber auch Haushaltsgerät aus anderen Materialien sowie Möbel. Ihre einfache und funktionale Formsprache nahm manches vorweg, was das Weimarer Bauhaus später weltbekannt werden ließ. Das für industrielle Fertigung geeignete Design sollte schöne Gegenstände auch für Durchschnittsverdiener erschwinglich machen. Von ihren Arbeiten, oft nur als Einzelstück oder Kleinserie hergestellt, ist wenig erhalten. Die Nationalsozialisten bekämpften das Bauhaus und sein Umfeld, und Silberobjekte einer Jüdin besaßen ohnehin nur Materialwert. So wurden während des Kriegs und danach viele ihrer Werke durch Einschmelzen zu Geld gemacht.

Paula Straus geboren am 31. Januar 1894, wurde eine der ersten Gold- und Silberschmiedemeisterinnen Deutschlands. Ihr Atelier hatte sie in Stuttgart Nord. Ihr Interesse galt der Herstellung von Gebrauchsgegen-ständen aus Silber, z.B. Schalen, Kannen, Dosen und Besteck. Sie entwarf aber auch Haushaltsgerät aus anderen Materialien sowie Möbel. Ihre einfache und funktionale Formsprache nahm manches vorweg, was das Weimarer Bauhaus später weltbekannt werden ließ. Das für industrielle Fertigung geeignete Design sollte schöne Gegenstände auch für Durchschnittsverdiener erschwinglich machen. Von ihren Arbeiten, oft nur als Einzelstück oder Kleinserie hergestellt, ist wenig erhalten. Die Nationalsozialisten bekämpften das Bauhaus und sein Umfeld, und Silberobjekte einer Jüdin besaßen ohnehin nur Materialwert. So wurden während des Kriegs und danach viele ihrer Werke durch Einschmelzen zu Geld gemacht.

Elise Erlanger, geb. Kahn, kam am 02. Dezember 1872 zur Welt. Sie war zwei Jahre jünger als Clara und ebenfalls Witwe. Ob sie mit der Familie Straus verwandt war und ab wann sie im Haus lebte, wissen wir nicht.

Am 10. November 1938, am Tag nach der Reichspogromnacht, erwarb die Kakao- und Schokoladenfabrik Buck das Haus. Nur Lilli Straus gelang 1939 die Ausreise in die USA. Die anderen drei Bewohnerinnen wurden aus Stuttgart in sogenannte “Judenorte” umgesiedelt, die als Zwischenstationen vor der Vernichtung geplant waren. Clara und Paula Straus kamen nach Haigerloch, Elise Erlanger nach Buchau.

Am 22. August 1942 wurden die drei Frauen im gleichen Transport von Stuttgart nach Theresienstadt deportiert. Elise Erlanger wurde am 23. September 1942 weiter “nach dem Osten” gebracht und ist dort verschollen. Paula Straus wurde am 29. Januar 1943 nach Auschwitz verfrachtet und dort am 10. Februar 1943 ermordet. Clara Straus kam am 10. November 1943 in Theresienstadt ums Leben.

Die Stolpersteine für Clara und Paula Straus tragen folgende Inschriften:

HIER WOHNTE HIER WOHNTE

KLARA STRAUS PAULA STRAUS

GEB. LEVI JG. 1894

JG. 1870 DEPORTIERT 1942

DEPORTIERT 1942 THERESIENSTADT

ERMORDET 10.11.1944 ERMORDET 10.2.1943

THERESIENSTADT AUSCHWITZ

Das Badische Landesmuseum Karlsruhe erinnerte 2011 mit der Ausstellung FRAUENSILBER an Paula Straus und andere Silberschmiedinnen der Bauhauszeit.

Den Nachlass von Paula Straus beherbergt heute das Jüdische Museum Berlin.

Recherche und Text: Stolperstein-Initiative Stuttgart-Ost

Quelle (Foto): Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck.